中国古代宫殿建筑文化浅析

作者:郑晓昕、任文清、宋佳、黄馨逸、单景凤、王婉莹

一、雍和宫

(一)雍和宫情况概述

雍和宫,坐落于北京市东城区的是康熙帝在位期间下令建造的一处宫殿后来赠送给了他的第四个孩子,也就是胤禛,也就是后来我们所熟知的雍亲王府。

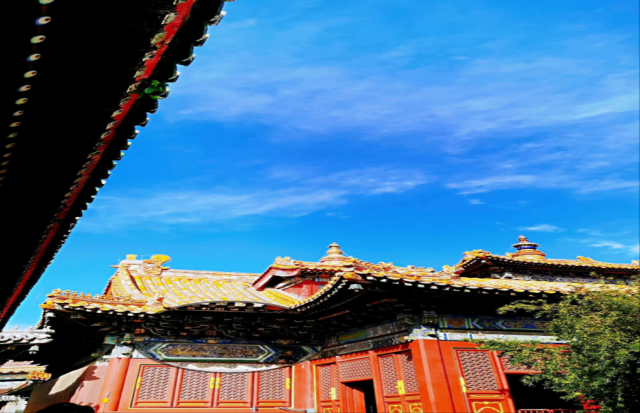

值得一提的是,雍和宫内部的建筑结构主要以殿堂式为主,原先是绿色的玻璃质瓦片,又称为琉璃瓦。但因为雍正帝驾崩之后,将灵柩停放在这里,所以将原来的绿色瓦片改换成为了黄色的瓦片。黄色在五色中,居于中央,因为在五行当中,“土”元素居中,所以在古代将黄色看作是一种中央的正色,同时古人也认为黄色是一种中和、中庸之色,可以排在其他多种颜色至上,居于最高地位。

同时,因为黄色是皇帝的颜色的象征,所以在雍正皇帝驾崩之后,将雍和宫作为停灵之所,故而将此处的琉璃瓦由原先的绿色改换成了现如今的黄色。

后来,乾隆皇帝在位时,又对雍和宫进行了一番改造利用,改成了一座喇嘛庙。这座喇嘛庙,拥有当时国内一众佛教寺院的最高规格。

雍和宫是北京众多寺庙中最与众不同,自古以来就一直都是著名的旅游祈福胜地,受到国内国外众多游客的青睐。 由于其旅游价值的影响,带动了雍和宫周边地区的服务业发展。这也带动了古城周边餐饮业的发展。雍和宫内有许多佛教文物,这些文物价值不可估量,同时更是无法用经济效益来衡量的。

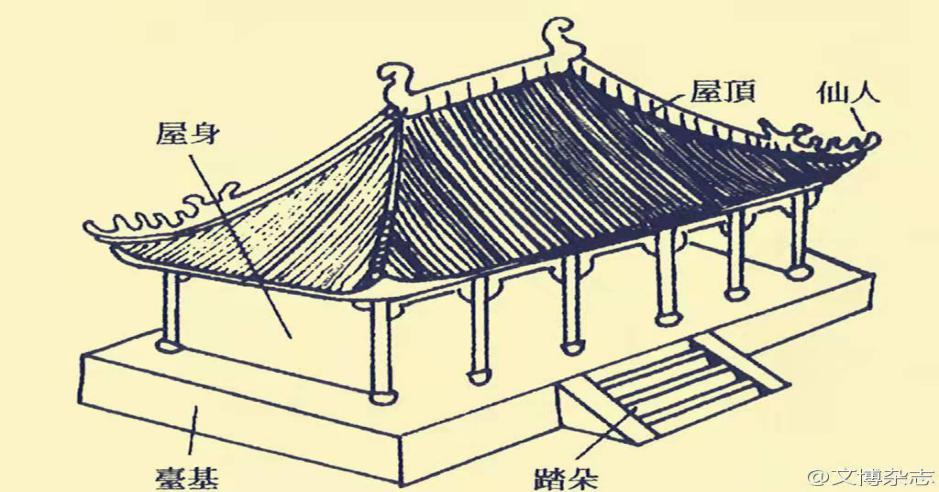

(二)中国古建筑屋顶的形式及在雍和宫的体现

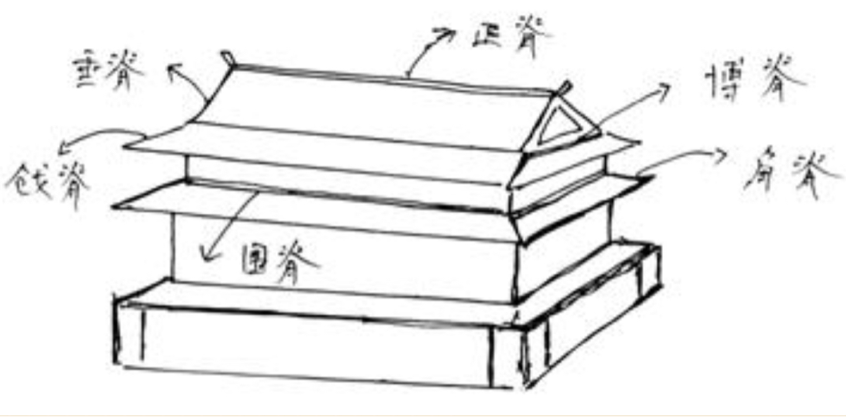

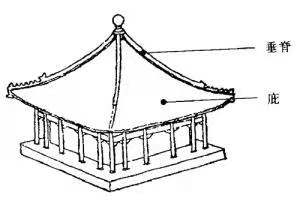

庑殿顶和歇山顶这两种屋顶建筑形式是当时古代社会中房屋建造样式的较高的等级,歇山顶的特征是有“山花”。在当时这一类的屋顶样式多出现在皇室的宫殿建筑、宗教寺庙建筑等。在建造亭子、宝塔等尖顶尖顶建筑时,古代还有一种专门的屋顶样式,被称为“攒(cuan)尖顶”。除了前几种等级较高的屋顶样式之外,还有两种等级较低的屋顶样式,用于民间屋顶建筑,被称为悬山顶和硬山顶。而悬山顶和硬山顶等级较低,同时卷棚悬山顶体现出阴柔之美。北方的硬山顶没有屋脊,前后檐伸出较少;南方的悬山顶,主要是适应南方的气候特征,可以挡雨。

中国古代宫殿建筑屋顶形式多种多样,在雍和宫的主要建筑中所体现的房屋屋顶形式,大约有五种。现对雍和宫中所出现的屋顶形式做简要介绍如下:

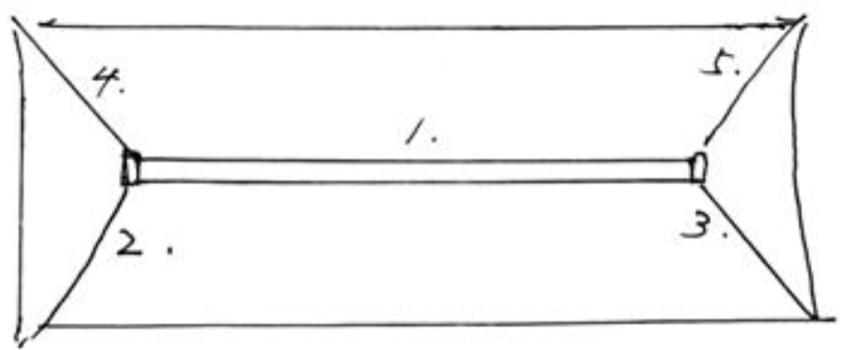

1.庑(wǔ)殿式:将这一房屋样式称为庑殿多出现在明朝中后期和清朝以来。这种样式的屋顶主要为四阿顶或是五脊殿,主要流行在我国的宋朝时期,这种建筑的样式最突出的特点便是拥有四面坡形的建筑屋顶,屋顶是五条脊所构成的。

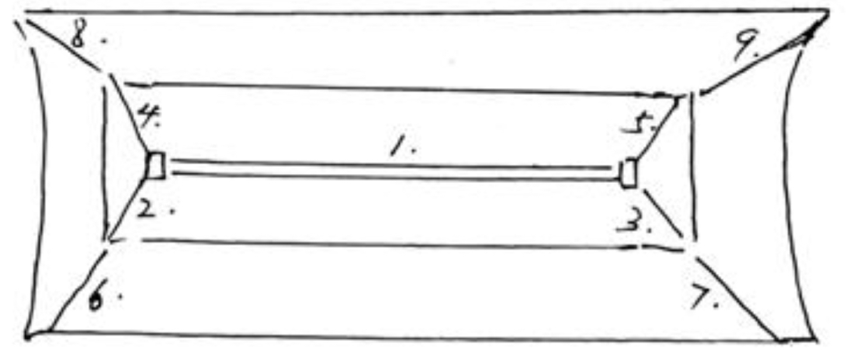

2.歇山式:这种屋顶建筑样式是在前两种屋顶—悬山顶式和庑殿顶式突出特点基础上融合形成的新样式,这种样式共有九条屋脊,因而又被称之为九脊殿。该样式又根据屋檐的多少分为单檐式和重檐式两种形式。

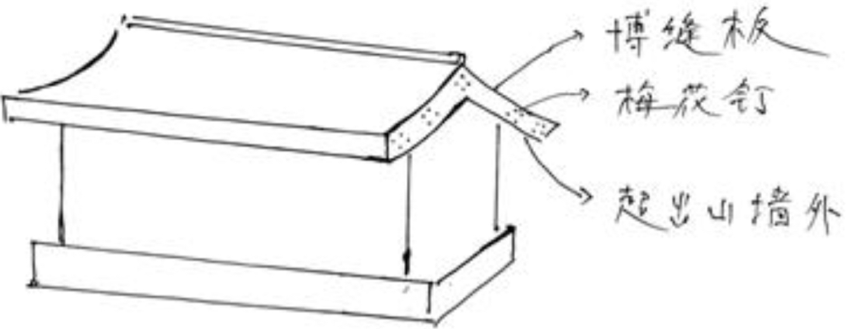

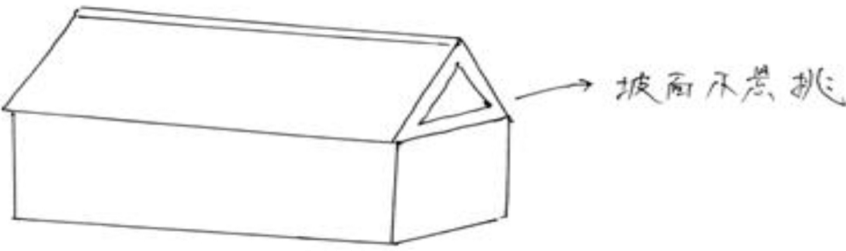

3.悬山式:也就是宋朝时期所称的悬山顶,但到了清朝时期又改称其为悬山式或挑山式,拥有这种样式的房屋建筑的突出特点便是在屋顶的前面和后面各有一个坡面,并且这两个坡面都超出山墙的屋架。所超出的部分就是我们平时所说的“出梢”。

4.硬山式:硬山顶是在清代之后才开始出现的。屋面也同悬山顶一样有前后两个坡面,但不同于悬山顶的是,硬山顶的坡面不是悬挑的,房架是直接连在山墙之上,它没有“出梢”的部分。在民间盖房时经常常用这种形式。在现代许多农村民间房屋建筑中,也仍常见。

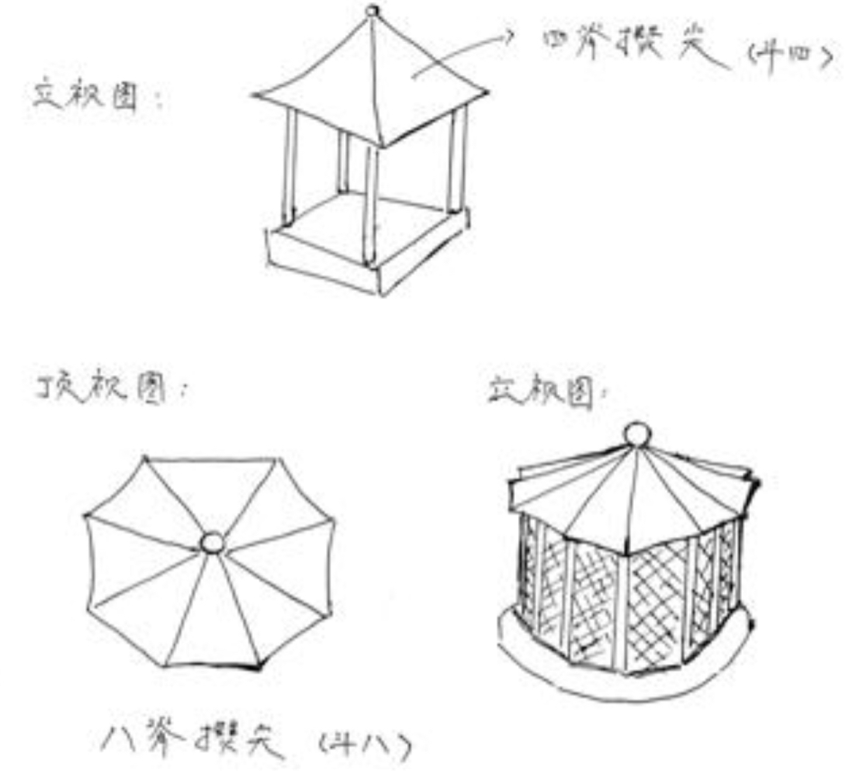

5.攒尖式:这是一种塔类建筑、亭子类建筑等尖顶建筑专用屋顶。房屋的屋脊不存在一个水平方向,二是这,这类建筑都有一个共同的特点,屋脊在顶部汇聚成一点,形成尖状屋顶。同时又根据屋脊的数量,分为四脊、五脊、六脊、八脊攒尖。

雍和宫主要由三座牌坊和天王殿、雍和宫大殿、永佑殿、法轮殿、万福阁等五进宏伟大殿所组成。需要补充的是,在中国古代建筑形而下的建筑表现形式中有向背、大小、多少、内外、藏露、动静、美丑、虚实;形而上的文化内涵则是体现为:贵与贱、主与次、高与低、亲与疏、远与近、长和幼、男与女、偏与正、抑和扬、离与合、隐和显。

本文所提到的这几种结构样式在雍和宫这一处建筑群上都有所展现:

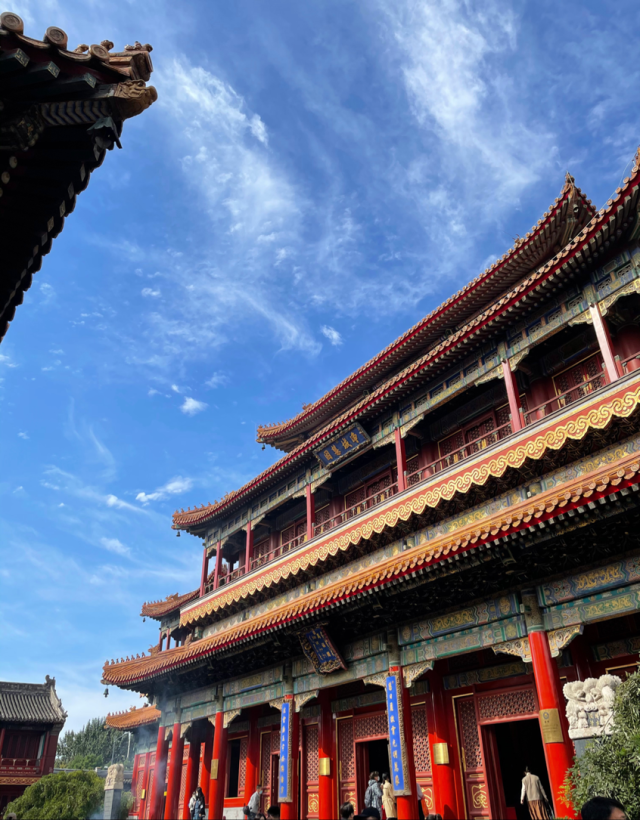

拿重檐顶来举例,在雍和宫建筑群中,最主要的一项建筑—法轮殿,在它的屋顶设计上,最顶部便是三个小型重檐顶。除此之外,法轮殿中间部分的屋顶则采用了歇山式的建筑样式。东西两侧的屋顶则采用的是悬山式的屋顶建筑形式。

例如:

“单檐歇山顶建筑:雍和门(天王殿)、雍和宫、昭泰门顶部、法轮殿顶部的五座天窗;

重檐歇山顶建筑:万福阁上部建筑;

悬山式造型:药师殿和时轮殿北侧顶部;

四脊攒尖式建筑:八脊攒尖式建筑的东、西两侧碑亭和中路御碑亭;

硬山式结构建筑:昭佛楼、雅曼达嘎楼外侧山墙不悬挑。”

二、天津天后宫

(一)总体概述

天津天后宫从1326年开始兴建,,它的原名为天妃宫,在我国民间也被称娘娘宫。在这期间,天后宫经历了多次重修,可以称得上是天津市区最为古老的建筑群,同时也是中国现存年代最早的妈祖庙之一,即宗教建筑。该建筑群坐西朝东,面向海河,由山门、牌坊、前殿、大殿等组成,是中国典型的传统庙宇式建筑。每当一年一度的天后生辰到来之时,以天后宫为中心,将会举行大型的民间酬神庙会活动。由于庙会的缘故,沿河的船户、周边的信众纷至沓来,各地商贾云集,造就了天津市最著名的一条商业街——宫南宫北大街,并且繁荣至今。

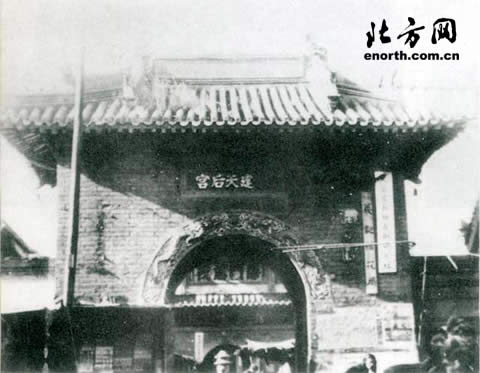

历史记忆中的天后宫

天津天后宫位于天津古城东门外,由于当时海运漕粮,漕船海难频频发生,而天津作为海运漕粮的最终地点,是转入内河装卸漕粮的码头,所以,天津天后宫得以建立,供人们供奉祭拜海神天后。在单是,水工、船夫、官员等在出海或者漕粮抵达的时候,都会向天后祈福求得平安顺利。居家的百姓没有钱的也来求财,有疾病的也来祈求免除病灾。这是古人由于无法克服海洋、江河险难而求助于神灵的消极表现,同时也从侧面反映了当时苦难民众的古朴文化心态。

如今的天后宫(摄影/张立平)

(二)建筑分析

天津天后宫从东到西,主要建筑包括戏楼、幡杆、山门、牌坊、前殿、大殿、藏经阁、启圣祠以及钟鼓楼、配殿和张仙阁等。大殿是天后宫的主体建筑,建造在高大的台基之上,屋顶的建筑样式为七檩单檐庑殿顶,前方与卷棚顶抱厦相接,后方与悬山顶凤尾殿相连,属于典型的明代中晚期木结构建筑风格。

天津天后宫建筑群

(三)现状介绍

现存的古文化街包括天津天后宫及宫南、宫北大街,这里的建筑大多是仿清代的民间小式建筑。界内有将近百家店铺,主要用来经营古旧书籍、文化用品、民俗用品、传统手工艺品等。其中,著名的杨柳青年画、泥人张彩塑、风筝魏风筝、刻砖刘砖刻等都在这里设立了专门的店铺。天后宫如今已经成为天津民俗博物馆,用以介绍天津的历史沿革,在其中陈列着各种各样的民俗风情实物。

天后宫平面示意图

(四)文化悠扬

在天津天后宫流传至今的时间里,最受人瞩目的衍生文化当属于其中的妈祖文化。妈祖文化是几百年来劳动人民尊崇、信仰妈祖过程中遗留和传承下来的物质及精神财富的总称,是中华传统文化的瑰宝。兴起流行于沿海地带,是海洋文化史中最重要的中国民间信仰崇拜的神之一,并且随着二十一世纪海上丝绸之路的兴起,妈祖文化已经成为沿线国家共属的精神文化财富。

妈祖诞辰纪念图

三、沈阳故宫

(一)历史起源——沈阳故宫概况简介

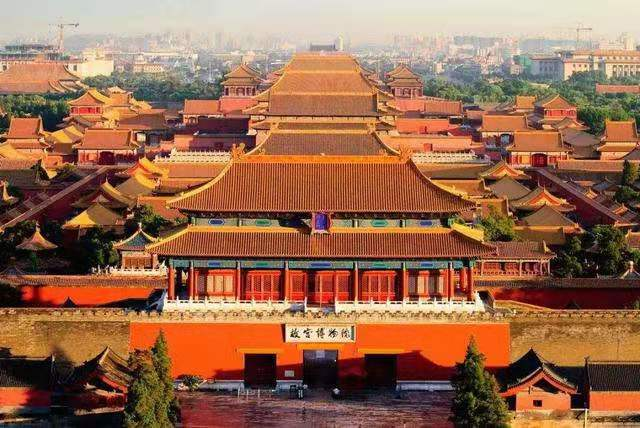

沈阳故宫始建于1625年,至今已有390多年的历史,是清入关前清太祖、太宗两代帝王的皇宫,以及清代康熙至道光历代皇帝东巡盛京的行宫。它不仅是中国仅存的两大皇家宫殿建筑群之一,也是中国关外唯一的一座皇家建筑群。建筑群内包括十七至十八世纪的宫、殿、楼、阁、斋、堂等宫廷建筑及丰富的文物展览。自1926年创建博物馆以来,每年都有数以十万甚至百万以上的中外观众到此游憩观赏,历来是到沈阳、辽宁以至东北的旅游者首选的历史名胜景观。

沈阳故宫全景图

在明王朝走向衰弱之际,女真不断崛起。1625年,努尔哈赤出于战略考虑,定沈阳为都城,并在沈阳旧城的中心,修建了议政之所——大政殿和十王亭,人们将这视为营建沈阳故宫之开端。

1626年努尔哈赤辞世,皇太极继位,续建了由大清门、崇政殿、凤凰楼等组成的大内宫阙。清朝迁都北京后,沈阳故宫成为陪都宫殿和皇帝到东北巡幸、祭祀祖陵时使用的行宫。

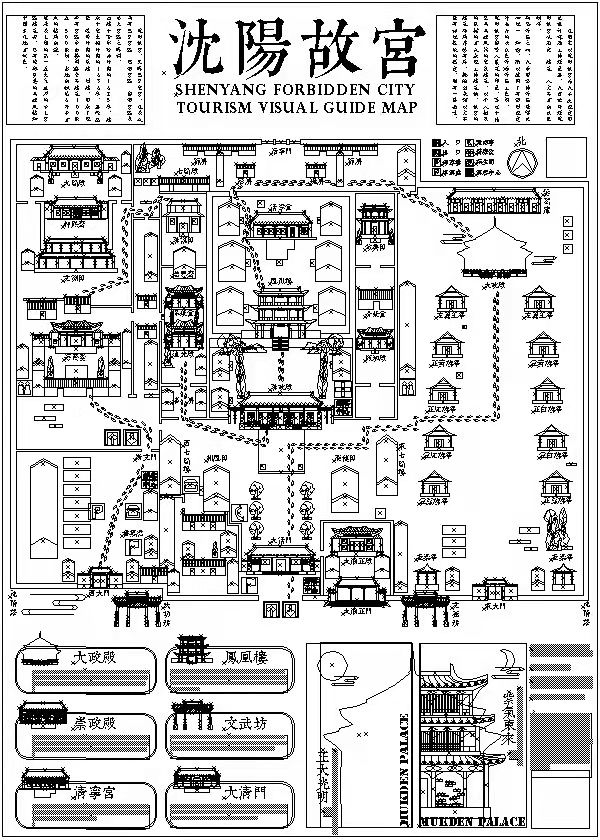

因此,沈阳故宫由努尔哈赤时期的宫殿、皇太极时期的皇宫和乾隆时期的行宫三部分组成,占地面积6万多平方米,约为故宫(72万平方米)的1/11。有古建筑一百多座,五百多间。分东、中、西三路排列,建筑分布错落有致、高低相间、疏密得当,是东北地区保存最完整、规模最大的独立古代建筑群。在此基础上,又有社会经济文化遗址、宫廷建筑群、宗教建筑与礼制建筑、殿堂、楼阁、牌坊、碑碣、石质古建小品、造型园林、园林景观建筑雕塑等诸多类型,而且经过多年保护维修,至今仍保持清代盛世的原有风貌和清代盛京宫殿建筑群的完整形态结构。

沈阳故宫平面示意图

(二)文化特色——多元文化交融的典范

与北京故宫相比,沈阳故宫在建筑文化上少了些中原的礼制精神、皇权至上思想,却有着浓郁的满族文化,同时又受到汉文化、蒙古文化和藏传佛教文化的影响,是多元文化融合的重要体现和满汉建筑艺术融合的典范。

1.满族文化

满族文化主要体现在沈阳故宫的主体布局和使用制度上。

东路的政治性建筑大政殿,是举行国家重要典礼的场所。大政殿为重檐八角亭式建筑,以满、蒙民族汗王狩猎出征时扎设的帐幄为造型基础,在中国历代皇宫大殿中是仅有的,具有浓郁的满族建筑特色。

中路清宁宫等帝后寝宫建于38米的高台之上,承袭了满族在山区居住时期贵族首领住宅建于最高处的习俗。清宁宫偏东侧设屋门、西侧室内搭设三面相连的转弯炕、西炕上方安设祭祀神位的格局,都是融满族传统生活习俗和萨满教信仰风俗为一体的满族宫廷和民间住宅建筑的样板。清入关后,北京的宫殿坤宁宫、宁寿宫等建筑都仿照清宁宫进行修建或改建,以适应满族皇帝宫中生活和祭祀的需要。

皇太极皇宫在初建时,皇宫中轴线也并非完全对称,尤其是崇政殿前的建筑,东厢房与银库,銮驾音乐楼和九间楼,八角琉璃井和转角楼,都不对称,只是经过乾隆时期的改建后才变得完全对称。这种不对称的空间布局也体现了满族早期建筑的特色。

2.汉文化

汉文化主要体现在沈阳故宫中路建筑的空间布局和建筑装饰上。

皇太极继位后,为了显示后金政权的合法性和正当性,开始尊崇儒家文化,并建立大清帝国,称皇帝。他在营建自己的宫殿时,已充分吸取了汉族皇宫建设的思想,按照汉族的营城规制,将皇帝朝政的金銮宝殿和居住的寝宫紧密相连,形成一个整体,呈“前朝后寝”的空间布局形式,并形成主体建筑位于南北中轴线上的排列形式,以轴线建筑艺术重点突出中心朝寝的重要地位。

在建筑装饰方面,沈阳故宫各主要宫殿均采用象征帝王的龙为主要纹饰进行彩绘和雕刻,如大政殿正面的双龙盘柱,崇政殿内外檐柱上方的龙形抱头梁,大清门、崇政殿的龙纹墀头等,都是汉文化的体现和影响。

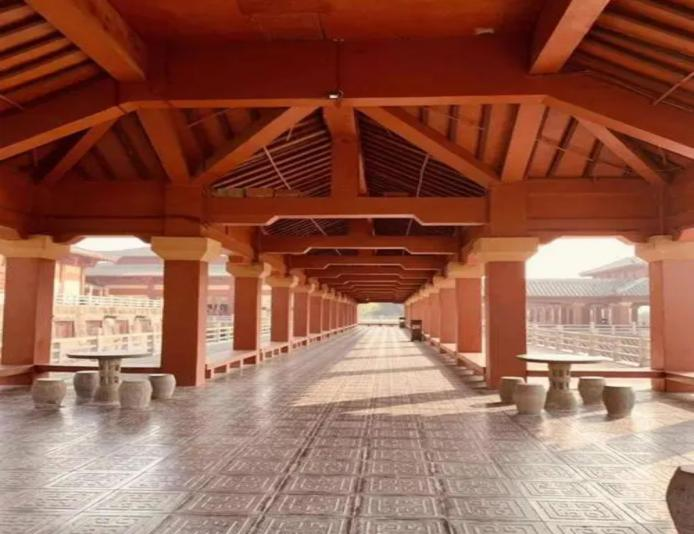

崇政殿内部

3.蒙古文化

蒙古文化的影响主要体现在沈阳故宫的木构及装饰上。

早在努尔哈赤时期,满蒙开始婚娶;皇太极时,大规模推行满蒙联姻,并逐步统一蒙古诸部,最终形成满蒙信仰共同体和满蒙间文化的统一。这些因素自然而然地对沈阳故宫造成影响。除此之外,崇政殿、清宁宫等建筑上使用的方柱,方形复莲石础,柱头兽面装饰等都是蒙古族木构建筑中常用的手法。

4.藏传佛教文化

藏传佛教的文化特征主要体现在沈阳故宫的建筑装饰上。

早在努尔哈赤时期,就有喇嘛来到后金国;到了皇太极时期,喇嘛接踵而至,藏传佛教势力日增,后金汗对喇嘛十分恭敬优待。皇太极敕建盛京护国四塔寺,由喇嘛设计建造,分别建在盛京城外东、西、南、北四个方位。四塔寺将皇城乃至皇宫环绕在其中心,共同构成以文殊金刚为主尊的曼荼罗式的坛城,其中心即是皇宫所在。

沈阳故宫各主要宫殿的内外檐木装修,借鉴了藏传佛教建筑特色的兽面、蜂窝、莲瓣、如意等装饰式样。彩画中的梵字,大清门檐柱的柱帔雕刻、托斗、大替木,以及大清门、崇政殿等处门枋上用的由莲瓣、金刚结、短椽、云纹组成的装饰带,都是藏传佛教艺术中常见的做法。这既富于少数民族特色,又带有浓厚的宗教色彩。尤其是崇政殿前后檐的叠经装饰,保护着盛京皇宫里的皇太极,使沈阳故宫成为坛城的中心。

总之,包括太祖汗宫和皇太极皇宫在内的沈阳故宫,最突出的文化风格是体现了包含满族文化、汉文化、蒙古文化和藏传佛教文化在内的多元文化,是文化交融的重要体现和满汉建筑艺术融合的典范。

(三)学以致用——沈阳故宫屋顶构造特色探析

中国古建筑文化源远流长,屋顶上的一砖一瓦,都凝结了古人对生活的敬重。不同于汉族传统的宫殿,沈阳故宫鲜明地体现了东北地区少数民族建筑的特色。

满族人初建皇宫时,并不拘泥于汉族传统的建筑等级与形制,更主张实用性和本民族习惯。例如沈阳故宫有两个金銮殿,这两个重要建筑使用等级都很高,但是屋顶等级却不高。

金銮殿屋顶

其中一座是努尔哈赤时期建造的大政殿,大政殿是八角重檐攒尖顶建筑,攒尖顶等级并不高,从建筑外观上看,大政殿也仅仅是一个亭子。另一座是皇太极时期建造的崇政殿,崇政殿是等级最低的硬山顶建筑。

沈阳故宫崇政殿

在重要建筑中使用低等级屋顶,如此应用在全国的古建筑中都少有,究其原因如下——大政殿用攒尖顶,是因为满族本就是马背上的民族,“帐殿式”是其民族特色,因此满族人按照本民族的特色和意图来建造为自己所用的大殿。而崇政殿使用硬山顶,一是由于皇太极不想自己的大殿殿顶等级高过父亲,二是满族民居就是硬山顶为主,硬山顶建筑实用性强,更利于保暖、防火等,更符合满族人务实的特点。

(四)结语

“一朝发祥地,两代帝王都”。沈阳故宫,不仅是一座宫殿,更是沈阳身后历史文化的重要符号。它如一部无声的电影,再现了我国多元文化交融的那段鲜活历史,更以其独一无二的建筑特色与文化底蕴,享誉华夏,蜚声世界。

四、布达拉宫

(一)历史起源

布达拉宫是坐落在中国西藏自治区拉萨的白玛布日山上的一处典型的宫堡式住宅建筑群。据历史资料,公元七世纪初期,在这个位置执政的朝代是吐蕃王朝,吐蕃王朝当时的首领松赞干布迁都拉萨的时候,这里还是一片沼泽,是荒无人烟的河谷湿地。当时的大唐王朝已经十分强盛,松赞干布为和其建立更密切的政治外交关系,为了成功迎娶大唐文成公主,便在位于雪域昆仑高原的红山处的山顶之巅,建造了这座巨大的唐代皇宫——布达拉宫。但是,这真的一定是为了迎娶大唐文成公主吗?其实也有很多疑点。宫殿的兴建在631年,当时的文成公主只有六岁,还没有成为文成公主。不过,不管是古代史书上的记载还是民间传说,布达拉宫的建造,的确都跟唐贞观时期的这位文明使者文成公主有着不可磨灭的联系。最初的时候,这里只是一座白宫,只是随着时间的推移,慢慢的开始扩建,形成了我们眼前的一座宏伟壮观的建筑群。

布达拉宫白宫

(二)建筑特色

布达拉宫城堡是我国当今世界上现存海拔最高、规模最大的宫殿式城堡建筑群,是中国藏族建筑的代表,也是我国古代建筑史上的精华之作。它的主要历史建筑物大致包括两部分,白宫和红宫宫殿从外表上看有十三层,但实际是九层,东西长三百七十多米。

布达拉宫的屋顶样式是平屋顶,这是一种典型的藏式屋顶形式。其中红殿的铜瓦房顶则主要是采用了一片鎏金色的铜瓦屋顶来进行加固封顶,在绿殿屋顶外围则则是采用了一片紫红色的高山灌木林来建筑,并且还采用了各种色彩的黄金珠宝等来进行装饰点缀,鎏金色的宝幢和大红色的经幡则立于红殿墙顶上面,具有非常鲜明的藏式建筑风格。

布达拉宫金顶群

金顶群是布达拉宫一个特殊的观景点,由于整个屋顶都完全是采用纯金玻璃制作,所以在烈日阳光的强烈照射下就特别光彩夺目。金顶群位于地处布达拉宫皇宫主楼内的皇宫之巅,平均海拔为三千七百五十多米,整个主楼皇宫内部一共有六座达赖喇嘛像的灵塔金顶,再随之加上二楼主宫内的佛殿金顶,便由此构成了闻名于世的布达拉宫金顶群。整座金顶群显得气魄雄伟、金碧辉煌,每座金顶的最顶部还分别设置了各有一个三眼型和火焰型鎏金铁叉,为古代西藏地区大型高层建筑的主要避雷设备。

但是布达拉宫真正吸引我们的地方一定不仅是它的奢华,而是其中蕴含的丰富的文化内涵。

(三)文化意蕴

布达拉宫被誉为"世界屋脊上的明珠",它本身既是一个古代建筑设计艺术和藏传佛教文化艺术互相结合融汇的艺术博物馆,它也是西藏时期地方统治阶级实行政教合一的中央政权控制中枢。它凝聚着藏族建筑艺术的精髓,蕴含着藏传佛教最精华的历史文化底蕴和馆藏中非常丰富的史料遗物。是藏族地区人民自身智慧与精神力量的宝贵结晶,是当今中华民族和外界世人所普遍公认的非常珍贵的一种物质精神文化遗产。

布达拉宫红宫

一九六一年,中华人民共和国国务院正式公布了布达拉宫为我国首批全国省级重点历史文物保护活动单位之一。一九九四年,布达拉宫又正式作为首批世界物质文化遗产被联合国教科文组织正式列入《世界遗产名录》。现在布达拉宫的壁画展示了很多的神话传说、历史故事以及经典等,不仅包括精神方面的遗产,物质遗产更让我们震撼。走进布达拉宫肯定会被其中的金碧辉煌所折服。

布达拉宫的建造体现了西藏的宗教、历史、艺术、政治,是凝聚了藏族同胞的智慧精华和无尽财富的地方。在这里,我们能够切实感受到当时西藏的社会风气和人文科学,是不可多得的文化瑰宝。目前,随着布达拉宫,藏区的旅游业蓬勃发展,与此同时我们也要注意把发展和保存有机地结合,把少数民族文化和传统民俗文化相结合,注重宗教文化的弘扬和保存。

西藏佛教与中国布达拉宫内陈设物品上的融会相互贯通,已经说明了佛教文化在与我国文化交流中的重要影响。我们国家对信仰佛教的观点也是包容并收,所以,博大精深的藏传佛教与精彩的藏族传统民俗文化还需要等着大家继续探讨和深入研究。

(四)结语

布达拉宫是我们的祖先留给我们巨大的文化遗产,所以我们应该不遗余力地去保护她、爱护她。让她在这个世界上永远的独树一帜,让她在这雪域高原上永远的绽放光芒。

四、未央宫

(一)中华封建王朝的象征——恢宏壮观的未央宫

未央宫,起始于汉高祖刘邦在位五年,不仅是中华文化自西汉起的皇室正宫,也是华夏民族的政治中心和文明象征,其建筑风格深刻影响着中华封建文化的宫廷建筑,奠定了中华宫殿的基本格局。

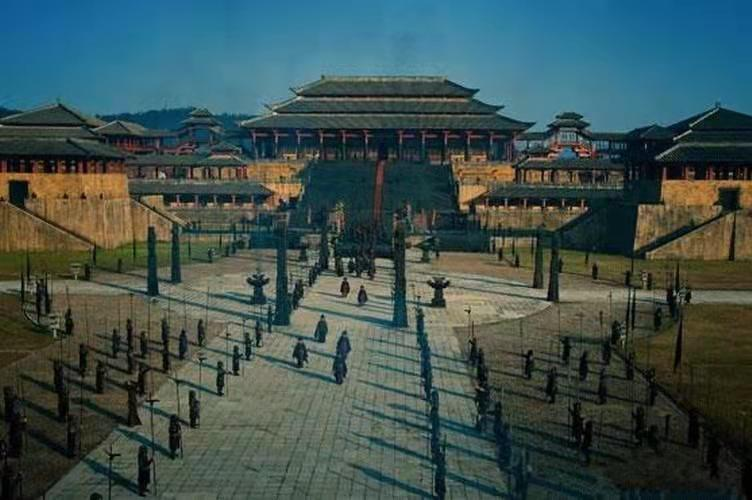

未央宫复原图

汉高祖刘邦不满足于由秦宫修复而来的长乐宫,也想建造属于汉王朝自己、并且符合泱泱大国形象的宫殿,故令萧何在秦章台基础上修建新的宫殿,这便是未央宫。新的未央宫不仅规模庞大,并且壮丽恢弘,其圈地面积接近5平方千米,主要宫城布局为长方形体,配置有前殿、天禄阁等40余座著名历史建筑且坐落有序,庄严辉煌,并用亭台楼榭装饰,用山水沧池点缀。

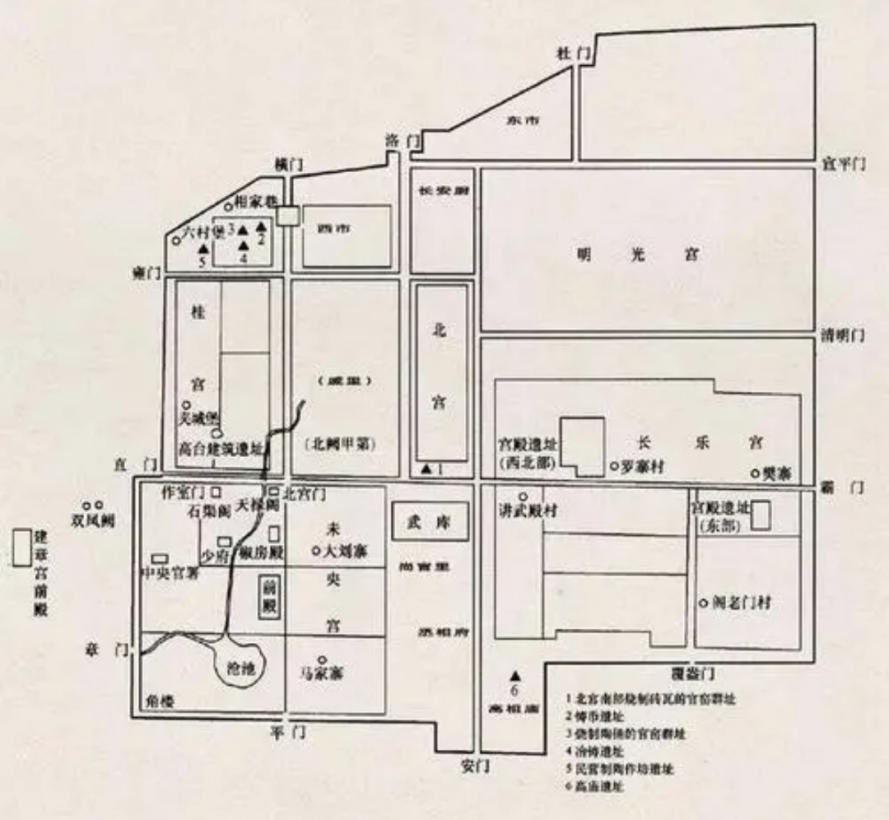

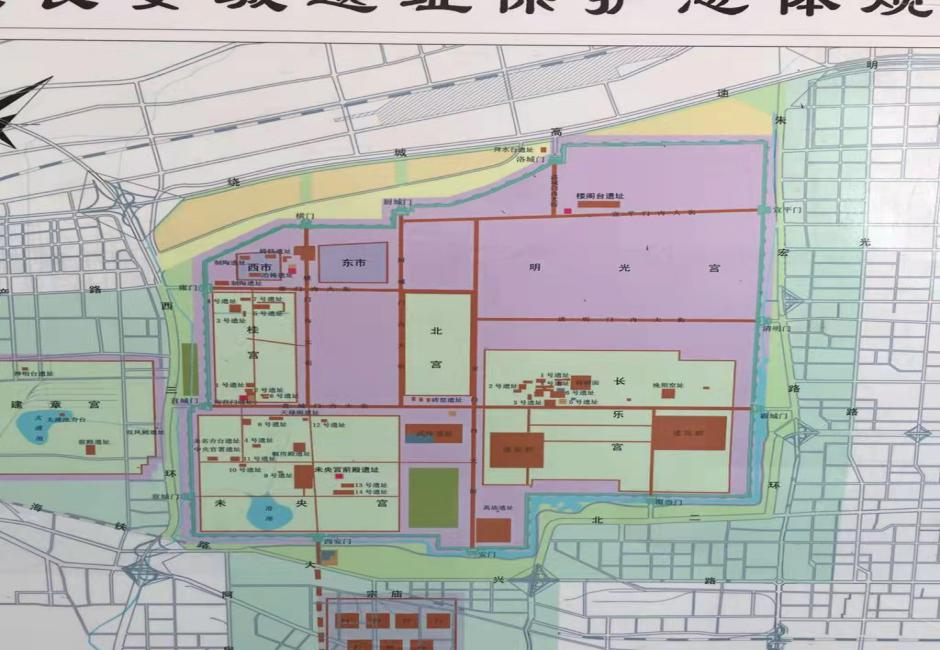

未央宫平面图

从汉惠帝起,各朝皇帝基本都住在未央宫,而长乐宫则作为太后寝宫以作他用,所以从古至今,未央宫的知名度远远超过了其他几座宫殿。而在后人诗词当中,出现最多的汉宫就是未央宫。

(二)中华文化的底蕴,封建王朝雍容华贵的起点

长乐宫中钟暗来,万岁千秋乐未央。未央一词出自《诗经》:“夜如何起夜未央,庭燎之光。”意为“长久没有灾难”。未央宫与长乐宫、建章宫一起,构造成了我国最早的宫殿群,不仅彰显了华夏民族深厚的历史底蕴,也对后世产生了诸多影响。

1.建筑特点——千余载皇宫驻地

秦朝建立了我国第一个大一统帝国,但是其宫殿,咸阳宫,则不幸在楚汉之争之中被焚毁,而汉朝的未央宫、长乐宫则在往后的千余年间一直被历朝历代视为重要建筑。在汉朝衰落之后,晋朝、五代十国、隋朝等多个朝代也将未央宫作为自己的政治中枢,很多重要的朝会都在此举行,所以未央宫不仅是我国历史上存在时间最长的宫殿之一,也可以被列入作为政治中枢最久的宫殿之列。

在其建筑特点上,未央宫屋顶大而平缓,其前殿是我国现存较为完整,极具代表性的皇宫建筑之一。根据文献记载,其建筑结构雍容大气,华丽端庄,以名贵木兰为椽,以南国杏木做梁,屋顶贴有金箔、镶有翡翠,门面以金银为主体,以各色宝石作为点缀,同时在栏杆上镌刻着反映汉朝繁荣景象的图案,其建筑之豪华也成为了千古皇宫的典范。

未央宫复原图

未央宫的长时间存在不仅意味着中央集权在我国封建时期已打下了扎实的基础,同时也意味着各朝各代传承了与前人相似的皇宫选址思路、皇宫建造特点,力求国家政权稳定、民族文化繁荣。早在萧何选址时,“盛兴”二字便成为了长安城和未央宫选址的基本思路,这也为未央宫留存千秋奠定了重要基础。从地理位置上来说,未央宫乃至长安城一代是高地,从地理位置角度来说,未央宫乃至长安城一代是周围的高地,而在冷兵器时期,制高点在战略上的重要性不言而喻,因为掌握了制高点则几乎就是胜利的标志。从国家治理角度来说,未央宫由于坐落于帝都的最高点,其不仅可以彰显皇权至高无上的威严,也可以突显帝都的富丽堂皇,可谓集齐天时地利和人和,这也成为了后世选都城的典范。

2.文化影响——丝绸之路的起点

未央宫是丝绸之路的东方起点,在2000年之前,我国祖先便已经排除万难,不断地向世界上其他地区的民族展现自己友好的一面,向西域乃至全球展现着华夏文明的风采。

作为汉朝乃至中国古代的决策和指挥中心,未央宫不仅见证和促进了丝绸之路的开辟,发展和提升了我国古代城市文化特征和文明发展水平,也见证了我国古人积极寻求对话与交流,不断提升自我的心路历程,这些都凸显了古人开天辟地,超越自我的特点,在历史的长河中起到了举足轻重的价值。

(三)跌宕起伏千余载,从再度辉煌到逐渐落寞

现如今,未央宫的所在地上,一眼望去空旷寂静,仿佛从历史的尘埃中只剩下了残垣断壁,少数尘埃,但是回顾未央宫存在的千余年间,跌宕起伏、回归尘土则是对未央宫最好的修饰。从公元23年起,大军突破长安城,华丽的未央宫被付之一炬,未央宫的身世从雄伟壮丽逐渐多了几分衰败的特点。虽然在汉朝末年经历了几次大型的修缮,而仅仅数年后,东汉末年董卓之死引起了长安城大乱,未央宫再次被毁,并且彻底失去了政治中枢的地位,直到五代十国时期,未央宫得到重新修缮,并且重新作为皇帝居所。到了隋朝,隋文帝重建新的长安城,未央宫逐渐淡出了政治舞台,虽然唐朝的数位皇帝仍然对未央宫有着数次修缮,但是唐朝末年战乱频繁,政治中心也被迫东移,在这段时间里未央宫饱受动荡,数次焚毁,最终沦为废墟,消失在了历史舞台。

未央宫经历了5个朝代,存在了一千余年,在多次战争和民族大乱的摧毁下,未央宫饱受磨难,虽然身兼众多荣誉,但也逃不了消失在历史尘埃的命运。

六、长乐宫

(一)历史起源

长乐宫,是在秦朝这个战国时候的离宫兴乐宫的基础上重新设计改建而发展形成的,它是西汉时期第一个正式皇宫,寓意"长久快乐",属于汉室行宫群,与未央宫、长规章殿一同为汉代的三宫殿。又由于它地处未央宫东侧,故俗称东宫。

长乐宫平面示意图

汉高祖九年(大约公元前198年),把古代宫殿遗址移至古代未央宫,并以古代长乐宫作为皇太后妃的住所,同时也说它是整个古代长乐宫宫殿建筑群中最主要的一座建筑物。

(二)宫殿建筑特色

长乐宫的顶部建筑,主要是重檐庑殿式屋顶。宫垣东西约长一万二千九百米,南北宽约一万二千四百米,总城墙周长10600多米,总建筑占地面积约一百为六平方公里,约相当占汉长安城宫城总面积的六十三分之一。整座宫殿周围用了唐代为人工夯筑的黄土墙,厚度可达一百二十多米。安殿东殿宫墙四周各各分别建设一座八角方形钟楼宫门,其中以东、西和北朝南二门分别为主要出入通道,两门外的两座方形阙楼分别命名称东阙和安门西阙。其中大殿的东和前殿东面的山门在南面河北正定中学,而前殿西面则依次建造着拥有长寿殿的显信殿、长秋殿、长定殿、永寿殿(即长寿殿)、永昌殿、永宁殿等;殿在前大殿和前后大厅北侧,还依次设有一座叫做大夏殿、临华殿、宣德殿、通光殿、高明殿、建始殿、广阳殿、神仙殿、椒房殿和长亭殿等。前殿内东面,另有一座叫做温室殿、钟室殿、月室殿,以及秦始皇明清干隆时期专门在杭州兴乐宫中殿内进行营缮建造的高达四十丈的方形钟楼怪人,称为飞鸿亭。

长乐宫中华会馆总部旧址在北京未央区藏经阁老庙东门、唐寨、张家巷、罗寨、讲武殿、中路北查、西查、东查,附近农村地区周围还有樊寨和雷寨等多个居民服务村。

长乐宫建筑复原图

长乐宫的考古工作开展于1956年。经多次实地勘察后,该宫内长乐殿的宫殿内部长乐宫墙及四门殿等宫殿建筑遗址尚可准确地被识别,但宫中所有宫殿建筑物均已全部毁于失火甚至毁灭,经过多次考古挖掘后又经调查人员证实,长乐宫一直到东汉时还依然可以保存完好。

(三)文化功能

刘邦在前秦定都建立汉朝初期,就是为前秦定都在秦朝的前秦修建旧都栎阳,汉高帝七载(公元前201年),萧何在前秦接受刘邦以后又被重新任命,在西秦继续修筑新都兴乐城和宫城的历史基础上,设置了长乐宫,于是迁都洛阳。而长乐宫,则是中国秦朝时期汉高帝专权执政三国时代的主要地方军事区域政治文化活动及其指挥中枢之一,是当时的重要军事宫城,因此有着非常重要的政治地位与影响。尽管自从西汉惠帝执政时期的战国开始,未央宫就已经成了一个宫廷,但是长乐宫在整个中国西汉时期的社会政治经济生活中却一直都是起着非常重要的主导角色,尤其在西汉外戚专权统治时代,长乐宫总是一直担当着左右西汉社会政治时局的重要政治活动中枢。西汉景帝建元年间,由于七国之乱,政治局面十分危难,因此他们频繁外出往返于长乐宫中。

大夏殿不仅仅是古代中国长乐宫主体建筑结构中的一座主要的宫殿,也是古代中国长乐宫中最主要的政治以及文化经济活动场所之一。长乐宫到东汉时期,还一直完整地保留着,但遭到毁坏和遗弃就是东汉后期的事情了。但两千多年来,长乐宫仍然在各地百姓中传唱着许多美丽传说和不解之谜。

七、归纳总结

(一)建筑分析

纵观六座宫殿建筑,我们发现,大多数的宫殿建筑屋顶结构形式分为攒尖顶、庑殿顶两大类。而且随着历史的发展,还衍生出了属于自己的独特文化,为中华优秀文化画下了属于自己的浓墨重彩的一笔。

攒尖顶平面图

庑殿顶示意图

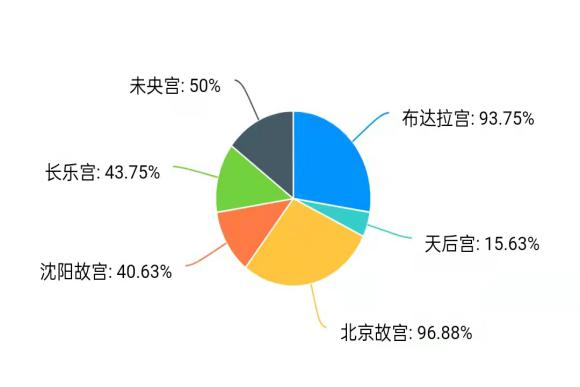

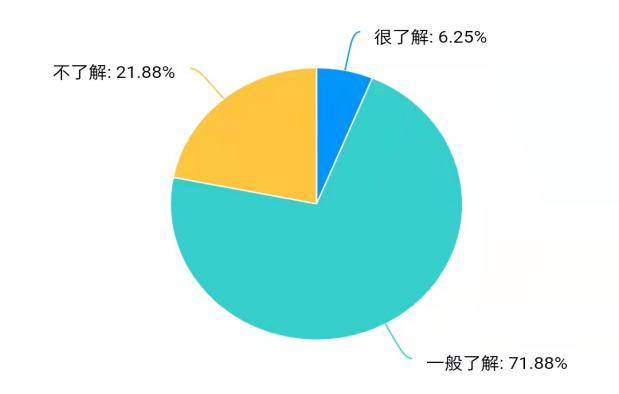

(二)数据分析

由于交通和疫情等因素的影响,我们的实地考察有所受阻,所以采取了调查问卷和录音采访的形式(具体录音和问卷见附件)。我们通过问卷和录音调查发现,大家对于宫殿的了解基本上是“一般了解”,而且对于文中所提到的六座宫殿,对北京故宫和布达拉宫的了解情况最多,对其余几座宫殿并不是很了解。

对六座宫殿的了解情况 对我国宫殿的了解情况

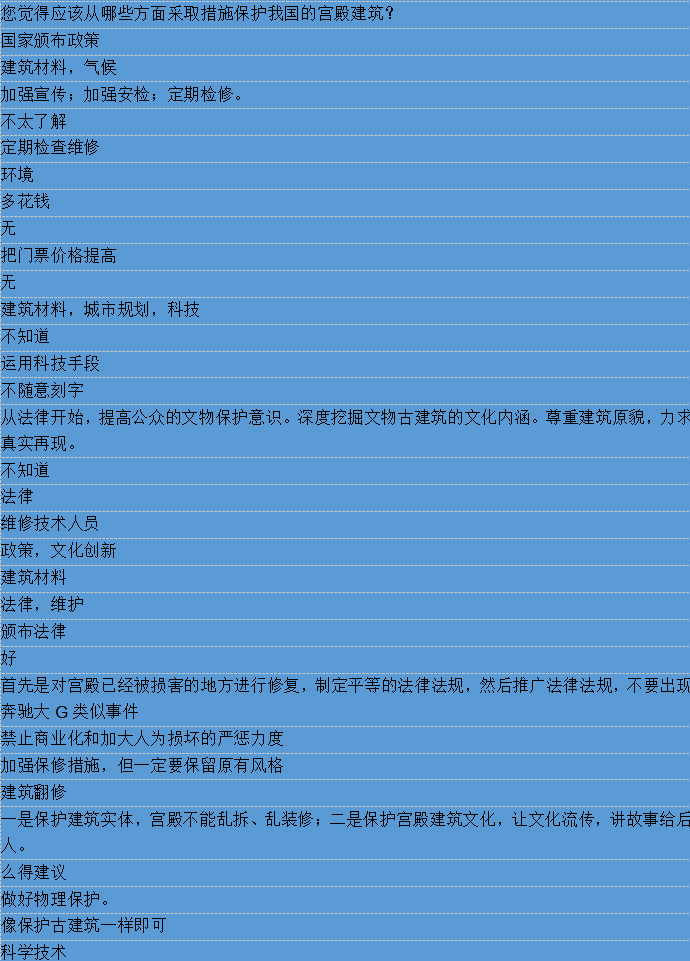

同时,我们在录音访谈和调查问卷中也提到了关于如何保护我国的建筑,详情如图:

通过总结我们可以归纳为几个主体:国家出台政策,这是一个硬性强制规定;政府加大相关方面的财政支出;公民自觉遵守相关规则,提高自己的道德素质等,都表明了保护的任务并非是一朝一夕就能完成的。

(三)结语

宫殿并不仅仅是一座普通的建筑,更是一个历史文化符号。随着历史的发展,还衍生出了属于自己的独特文化,为中华优秀文化画下了属于自己的浓墨重彩的一笔。我们作为新时代的青年,更要发挥自己的力量,为我国、为世界的建筑发展贡献自己的绵薄之力!

参考文献

[1] 雍和宫房屋结构建筑图 雍和宫官网

[2] 《天后宫》 天津历史风貌建筑网

[3] 《妈祖文化历千年而愈兴》 人民网

[4] 《21世纪海上丝绸之路中的妈祖文化》 光明网

[5] 《沈阳故宫的营建与空间布局特色分析》李声能

[6] 《沈阳故宫大政殿独特建筑规制下的人文内涵考略》张欣

[7] 《满韵旗风汗王宫——清沈阳故宫的满族特色》佟悦

[8] 汉长安城未央宫的考古发掘与研究[J]. 李毓芳. 文博. 1995(03)

[9] 汉皇宫“未央宫”建筑特点及历史价值考究[J]. 李海,吴维,卢兰. 兰台世界. 2014(33)

[10] 汉代城市研究[M]. 人民出版社 , 周长山著, 2001

[11] 汉长乐宫发现规模最大建筑遗址[N]. 杨永林. 光明日报. 2006-01-17 (002)

[12] 西汉长乐宫前殿遗址面世[N]. 原建军. 西安日报. 2006-01-18 (005)中国

[13] 古代都城考古学史述论[J]. 刘庆柱. 考古学集刊. 2006 (00)

[14] 杨嘉铭.西藏建筑癿历史文化[M].青海人民出版社,2003.

[15] 彭措朗杰.布达拉宫[M].中国大百科全书出版社,2002.