关于聊城县署建筑及其蕴含的传统文化思想

作者:吴建萍 范艺洁 赵乐文 王建帆 李天宇 许 珂

一、调研计划

(一)、出行背景(聊城县署)

中国传统文化博大精深,其中建筑文化更是源远流长。学习小组通过参观学习聊城县署的建筑布局和形制,加深对中国传统建筑文化的了解和学习。

(二)、活动主题

关于聊城县署建筑布局和形制的研究

(三)、活动目的及意义

聊城县署的建筑布局和形制蕴含着丰富的传统建筑文化,对其的研究有助于我们更好的理解认识中国传统文化。

(四)、 出行时间

2021年11月6日,星期六

(五)、出行方式

公交车:从聊城大学东校南门乘坐K2路公交车,在区人大下车,约步行600米左右到达聊城县署。

(六)、出行地点

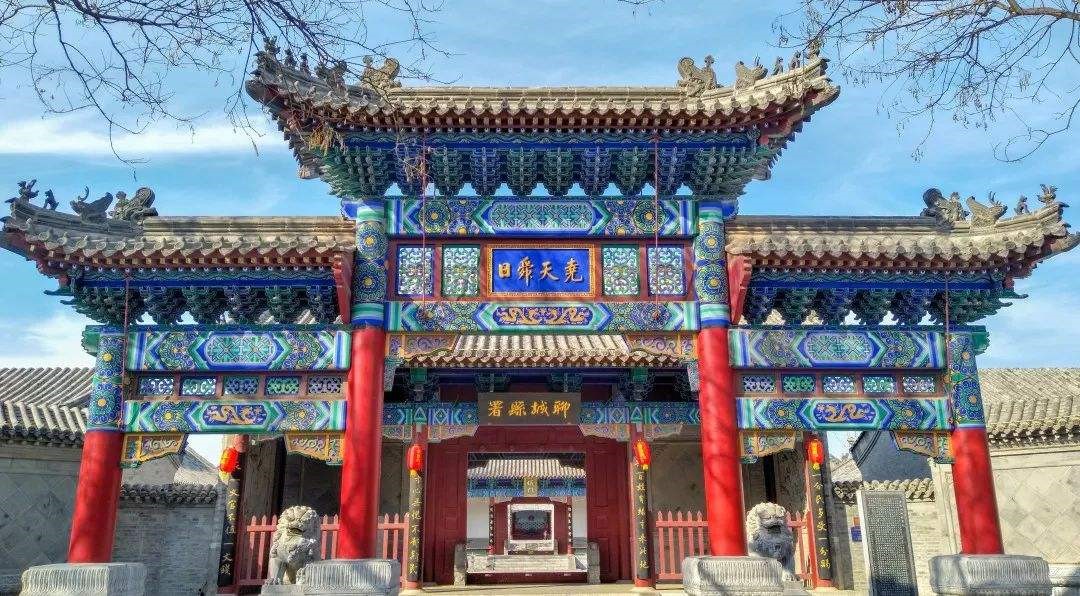

聊城县署,坐落于“水上古城”聊城 “光岳楼”西侧,楼西大街中段,整座衙署坐北朝南,中轴对称,左文(吏)右武(兵),前朝后寝,体现了明清时期衙署的传统礼制思想。南北轴线长193.38米,东西宽95米,占地26亩,约17000余平方米,房屋200多间。建筑包括牌坊、照壁、门、堂、房、衙、亭、院、馆、内宅等。现有建筑规模是以《聊城县志》记载为依据,在旧址上复建完工后形成。

(七)、具体活动流程安排

11月6号早晨8点出发,乘公交车到达聊城县署,按照图纸从外观到内部对应图纸部分,标明特定名称,6个人一个人分担某几部分的建筑特征(如屋顶,大门,建筑整体形状,内部构造等等)。并拍照片,回到学校后,将照片打印出来。确定建筑构造及特征之后,然后分配论文写作,每个人按照建筑的特征来论述县署特征背后隐藏的思想。最后,将每个人所负责的论文部分整合。

二、调研主要内容

我们本次调研从聊城县署内部的传统建筑布局及建筑形制,来从中探寻其中的建筑背后蕴藏的传统思想。我们从正门进入,首先观察体验吏户礼工兵邢六房的建筑形制记录六房中向我们传达的内容和思想,然后调研代表性的大堂、二堂、三堂以及其它具有代表性的建筑。

聊城县署中的“六房”

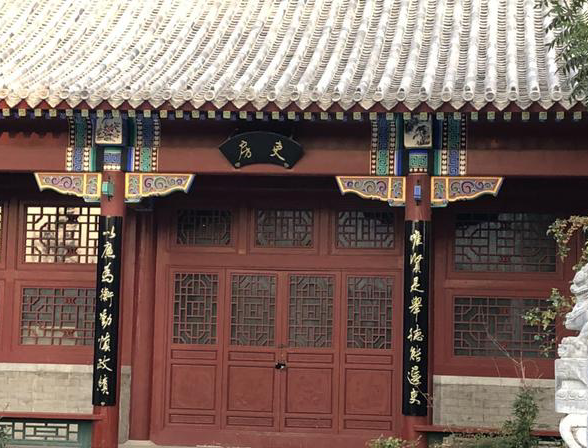

1、吏房

首先从位置上来看吏房位于西侧,六房屋顶皆为硬山顶。吏房掌管衙门内各机构办事人员你的选用、补调、考勤、考核、褒奖等。吏房为全县的人事管理中心,负责各州县官员(包括甲里、地保、里正、乡官等)的考核选拔、任用调动、缺额丁忧、奖惩等。考察上报世袭土司、掌寨继承人的承袭;办理本地绅士选官的具体手续;办理本地监生、举人、副榜、进士。

吏房为全县的人事管理中心,负责各州县官员(包括甲里、地保、里正、乡官等)的考核选拔、任用调动、缺额丁忧、奖惩等。考察上报世袭土司、掌寨继承人的承袭;办理本地绅士选官的具体手续;办理本地监生、举人、副榜、进士、致仕官员以及本籍官员的出身、任期、封赠荫官等各类档案登记管理工作。

①官吏选拔的途径

清代文官的来源有“正途”和“异途”之分。经过科考选拔的官员为正途,其他则为异途。清代官员人才 拔分三大类: (1)科举取仕 汉人当官的途径只能通过科举的途径获得。按现在的说法就是,汉人只能通过公务员考试,才能去事业单位上班。 2)顶职取仕 主要针对八旗满人和皇室成员,他们除了通过科举取得官职,还可以顶替祖上留下来的官职。 (3)举荐为仕 主要针对是清代决策层的高官,过他们举荐得到官职。著名的如李鸿章举荐袁世凯。

②面试官员的标准

在唐代已有四个面试标准,标志着我国古代官员选拔制度发展到了较高的程度。 身--指身体,要求相貌端正,体格健壮。 言--指口才,要求口齿清楚,语言流利,能言善辩。

书--指书法,要求字体优美,遒劲有力。 判--指判牍,要求思维敏捷、论事有力,判辞优美。 “身言书判”只能解决官员入围的问题。明末吏部尚书孙丕扬创制“掣签法”,用“抓阄”的方式选取职位,清代沿用之。

③官吏业绩考核 我国对官吏进行考核的做法由来已久。历朝历代对官吏政绩的考核都有要求,如秦代的“五善五失”,唐代的“四善二十七最”,金代的“四善十七最”,宋代对州县官有“四善三最”、“四善四最”,对监司则考以“七事”。清代对官员的考核标准是“四格八法”, 体规定了文官考核制度的内容与奖惩标准。

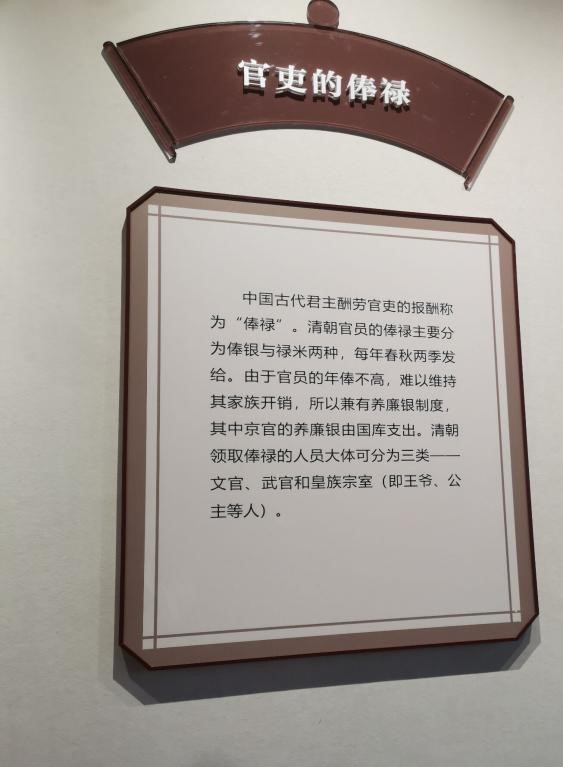

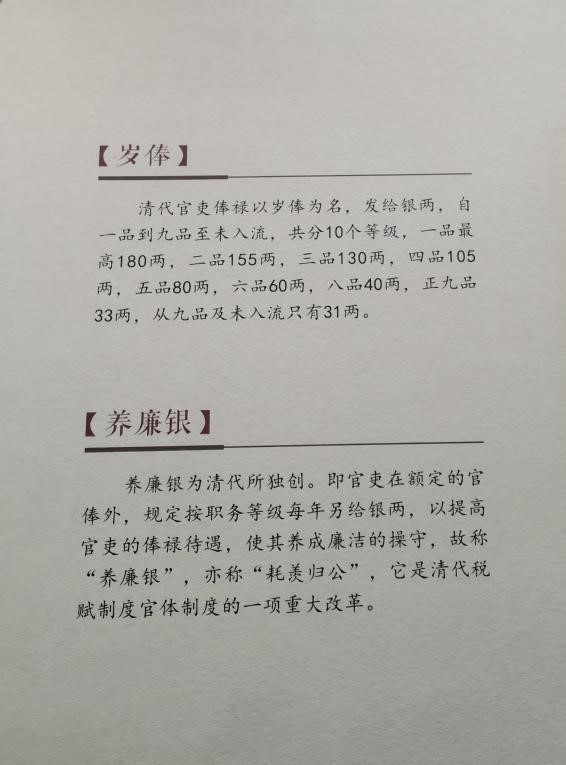

④官吏的俸禄 中国古代君主酬劳官吏的报酬称为"俸禄"。清朝官员的俸禄主要分为俸银与禄米两种,每年春秋两季发给。因为官员的俸禄固定且较低,家族开销和日常家用也比较拮据,养廉银制度便应运而生,其中京官的养廉银由国库支出。清朝领取俸禄的人员大体可分为三类——文官、武官和皇族宗室(即王爷、公主等人)。俸禄的主要形式:岁俸和养廉银。

⑤官吏的正装 清代的官吏等级制度“九品十八级”,这一官吏等级制度是从魏六朝继承而来的。每一品都有正从之别。一至九品官员都有代表自己身份的服饰,不同品级的服饰都有其标签。 官服补子图案是明清官员品阶的象征,不同的图案象征不同官品,且每个图案都有其特定寓意。

⑥吏房中蕴含的中国传统思想

首先,从官员选拔的途径和面试官员的标准来看。体现了从古至今对选拔人才的重视,注重人才多方面素质的综合发展。从侧面也反映出了人才对于国家发展与变革的重要作用。广聚人才,招贤纳士,有利于官僚群体的优化,对于统治阶层中央集权与国家的管理,社会的安定,有着积极的促进作用。一个由人才构成的官僚体系,是国家机器良好运行的保障,是维护国家利益与社会秩序稳定的有力保证。

其次,从官吏的俸禄来看,廉政是我们一直以来的追求。养廉银的设置就很好的体现了这一点。廉政行为规范有利于促进从政者加强行为自律。廉政行为规范对官员的从政行为具有很强的约束功能。当官员做了违反规定的事情时候,廉政行为就会发挥它的规范约束作用,对个体形成强大的压力,促使其自觉矫正不廉洁的行为。倡导廉政还有助于维护官僚体系的健康发展,促进良好社会风气的形成。

最后,官吏的考核和正式的服装背后蕴含了官僚体系发展的制度化、系统化发展的趋势。

2、户房

户房:头目称“经承”或“户书”,掌管全县民政、财政、赋税、户婚、田土、征税纳粮、灾荒赈济等事宜。户房的楹联为: 造户量田唯勤唯爱,征赋理财亦谨亦公。意思是说:对百姓的土地丈量、规定的赋额多少应均平负担,努力做到谨镇从事;向百姓征收赋税、收交财务时,要公平、公正。

户房,相当于我们现在的民政、财政、税务、土地等部门。户房负责税收及所有与钱粮相关的事务,同时也保管着历年来税收的档案。若遇到灾年,户房负责经办赈灾放粮事宜。户房又称“户粮房”,主管全县征粮纳税,向地主和佃户征税后折算成银两后上交给朝廷用于国库储备,当遇到灾荒战乱时,还办理赈灾放粮,改善民生等事宜。

此外,户房还掌管鱼鳞图册、钱粮地亩图册以清查土地。鱼鳞册是我国历史上的一种土地清丈法,南宋时期初步创立,到明清时期日益完备,一直沿用至清朝末年。明初,由于元末战争中土地文书散失,致使地籍混乱,田赋无准。朱元璋为规范对土地的管理,派朝廷官员到各地方县查核丈量田地以此为徭役征税的依据,然后绘制成册,因其形状类似鱼鳞,故称为鱼鳞图册。鱼鳞册相当详细,对每块田地都画了形状图,并登记其面积、编号、主人及佃户姓名;此外还有土田纳税等级、买卖情况、分家等引起的土地变化等。鱼鳞册通过严格控制土地,有效地防止了农民逃避赋税的情况,为国家的土地税收提供了保障。鱼鳞册是明清统治者向农民征税的主要依据,也体现了君主专制主义中央集权的进一步强化。

其性质相当于今天我们今天所说的“地籍”,因具有土地核查功能在一定程度上有利于促进土地流转速度,有效遏制规避赋税情况。目前我国土地承包制度虽然取得了较大的发展,然而承包书对农户承包的田地只是一个大概记录,记录了土地的亩数,而每块状况并未详细记录,不利于农民土地流转,而“鱼鳞册”具有明晰土地产权的功能,有利于土地的分配和减少因土地产生的利益纠纷。因此,借鉴“鱼鳞册”,有利于保障农民的土地承包经营权,明晰土地分配状况,为广大农民的生活提供了的保障,也对于我国农村土地承包关系的稳定发展具有重要的借鉴意义。

礼房

聊城县署礼房主管教育和宣传方面事务,负责有关神鬼方面的祭祀活动。岁科考试时,协助知府或学政组织童生参加府县试或院试;旌表符合封建礼制的忠义、孝子、节妇、烈妇等。

从礼房所处的整个县署位置来看,礼房属于六房之中的一种,步入仪门的东西两侧就是六房,礼房位于东侧。整个聊城县署始建于明代,具有非常典型的明代建筑特色。属于明清官式风格,采用青砖灰瓦、优质木材等原料和传统工艺来进行了设计和施工,同时在周围还附有纹饰、吻兽、砖雕、木雕,整个县署就有一种独特大方和美观的气势。礼房这个建筑的房顶属于悬山顶,有一条正脊,四条垂脊,礼房的垂脊上还有一些小动物。

礼房,顾名思义,是关于礼仪的内容的,所以礼房的第一个职能就是关乎于礼仪庆典,中国传统文化自古以来不同地方有礼仪不同的,这些礼仪当中有共同特性,也有各自地方的独特性。聊城所在流行的礼仪就是庆典,这主要包括宾兴、朝贺、乡饮酒礼、鞭春牛。朝贺是在重要节日来临之际,诸侯及文武百官需要向天子庆贺的重要仪典。每逢朝贺,东昌府文物官员皆需斋戒沐浴,身穿蟒袍礼服,行告天祝寿礼。乡饮酒礼主要是一种宴饮风俗,每岁正月十五、十月初一,设宴招待应举之士,举行迎酒礼。鞭春牛是鼓励农耕的一项岁时活动,这种仪式象征着春耕的开始。第二个职能即学校教育和考试的职能,负责下发考试通知和成绩,监督学生进行学习,这一定程度上体现了科举考试在明代的发展程度。最后就是关于教化和旌表的职能,礼房表扬忠孝节义的人,赐予一定的牌坊和匾额,同样,也是以树立榜样的方法来教化民众。

礼房对于东昌府来还是十分重要的,事关着本地的社会风气和风俗,以及学校教育水平和文化水平。

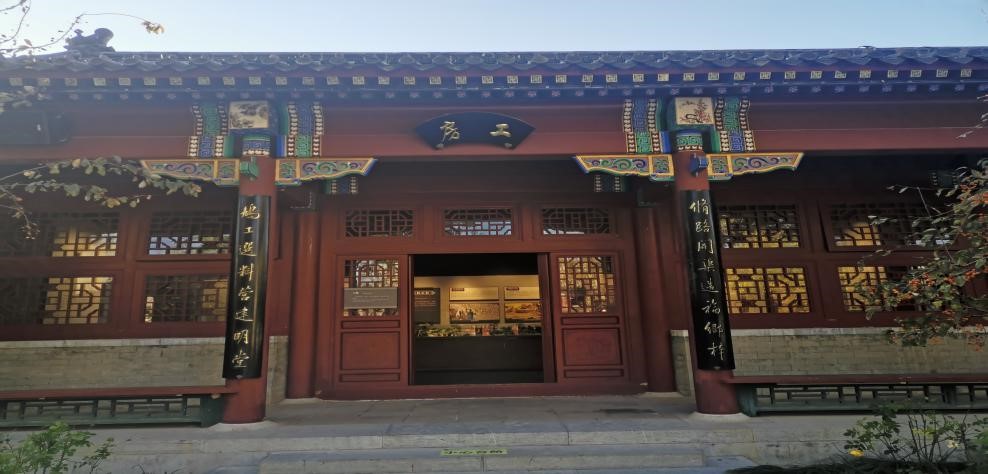

工房

聊城县署中六房之一的工房,主管全县工程制造事务,如城池水利、衙署祠庙的建造与维修;察院公馆办公设施、床帐铺陈、器皿什物等的置办;官办仓库以及公共桥梁、道路的维修,水利、河道、堤防等工程建设;制作军用弓箭兵器、营造刀枪兵器械,开剥棚厂船照,销毁假钱、假章印、雕刻塑造器械等。

工房,相当于我们现在的城建工作、水利工程、交通大队等部门。工房主要掌管全县的工程营造,兴修水利。

聊城县署工房成就:

⒈聊城运河

京杭大运河是世界上最长的人工大运河。京杭大运河从在聊城到天津是南运河,从临清到台儿庄属于鲁运河。聊城运河属于山东境内的鲁运河,京杭大运河聊城段途径阳谷县、东昌府区、临清市,全长97.5公里。从古代开始,运河对于一个国家的经济发展、政局稳定、文化交流有着十分重要的作用。

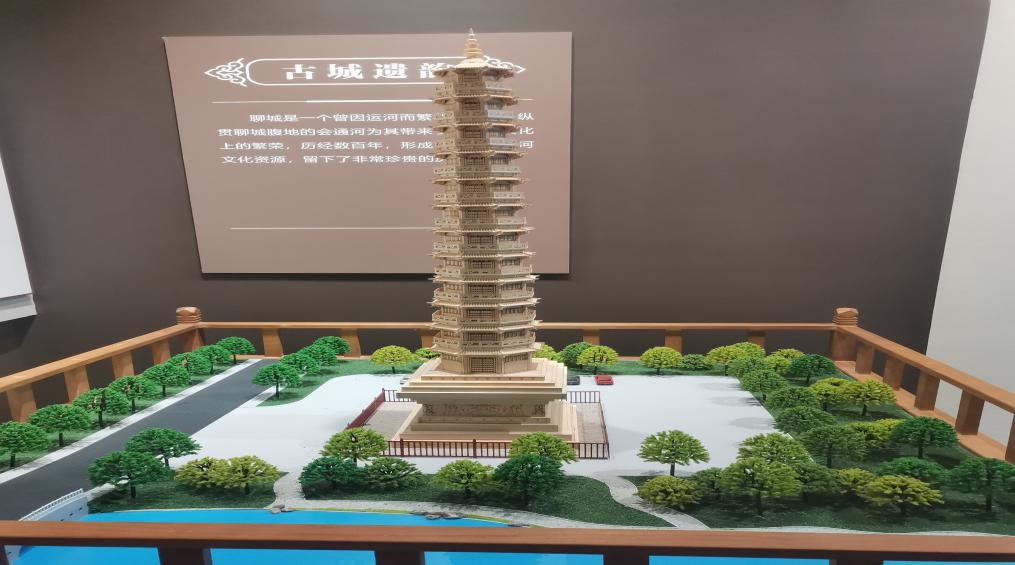

⒉聊城铁塔

聊城流传着一首家喻户晓的民谣:“东昌府,有三宝,铁塔,古楼、玉皇皋。”享有三宝之一的美称的就是聊城铁塔,铁塔坐落于聊城市东关运河西岸、护国隆兴寺附近。不过在一些古籍文献中,关于聊城铁塔的叙述是少之又少,一些著名典籍中也没有过多记载。但是,聊城铁塔巧夺天工般的建筑风格仍然使其备受尊崇,同样也是聊城市现存建筑中最古老的一个。

从位置来看,六房分布于仪门东西两侧,工房位于西侧。工房秉承了明清时期的建筑特色,明代建筑严谨、秀丽、清新、典雅大方,颇有江南建筑艺术的风格,不过经由天潢贵胄的浸染,难免布局宏伟,色彩浓重夺目,与江南雅致的风格相差甚远。不过它的根系,实实在在有着江南建筑的风貌。明朝时期,砖的生产量大大增加,尤其是琉璃瓦,无论其数量还是质量都再创辉煌。且明朝官式建筑风格已经高度标准化、定型化。住宅的主屋部分,朱红色是其主色,暖色作为主调,配上日照,熠熠生辉;而阁下的阴凉部分,则用青蓝绿等冷色相配。冷暖相交映,实在令人叹为观止。

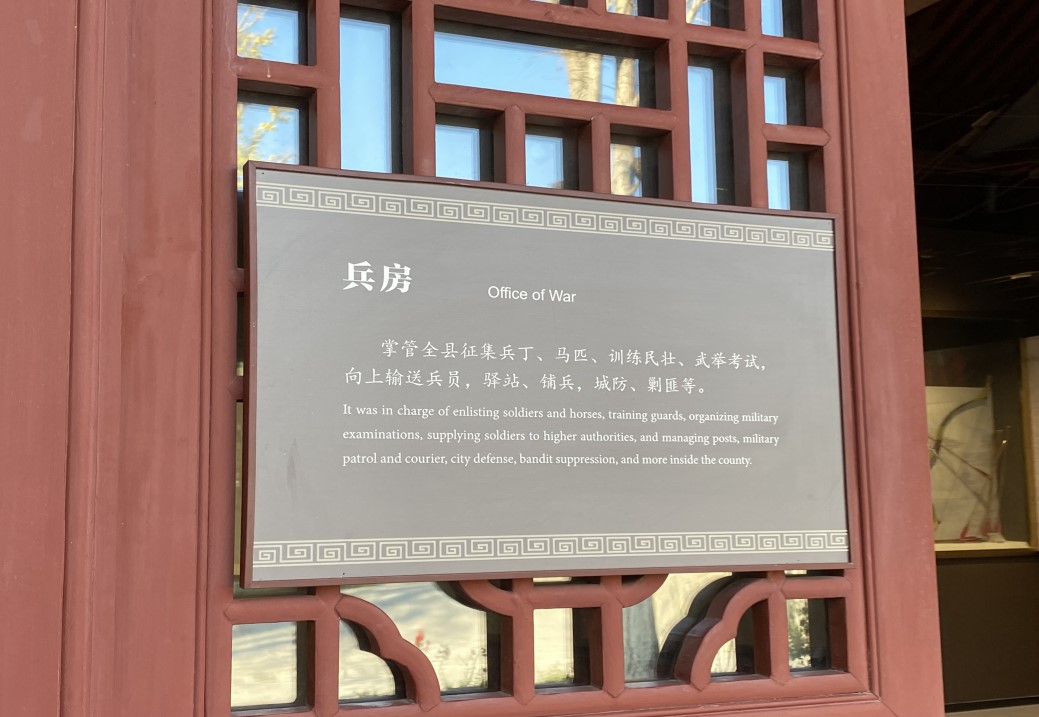

兵房

兵房,明清时州县官府的部门之一,掌兵事,犹兵营。兵房作为官署名,始于宋代,分立门下、中书、尚书三省。中书省原设兵部礼房,后分设兵、礼二房,掌行尚书省六部二十四司所上除授诸藩国王爵、官封之事。又、宋初,枢密院亦曾设有此房。元丰改制后废。

据厦门大学讲师吕兴邦文章《清代<南部档案>“兵房”资料整理概言》中写道清代兵房的职权范围如下:兵房通过文书书写、收发、批阅与县衙知县直接发生关联,文书的内容也就直接影响知县的决策和判断。兵房的职能包括9大类31小项主要分为两大类:一类是军务应役,另一部分是非军事工作。包括维护管辖地的治安问题、管控县属内衙役、审理申诉相关案件等等。聊城县署的兵房在当时也发挥着重要的作用。

兵房主管办理各类军事事务。首先就是供应军需,传统时代,各地方对王朝中枢最大的义务之一就是遇有战事时提供军事上的后勤服务,主要为相关物质的供应与力役的支持。也就是说在明清时期国家发生战事时,兵房在国家内承担着为前线作战保障后勤的任务,通过各方面物质,比如说口粮、军火、银俩费用、劳动力、兵力等的供给,来保证前方作战顺利进行。

其次,协助招募兵丁。兵房同时也负责招募兵丁,储备兵力的重要职能。兵房向县衙上奏文书,县衙同意后进行告示张贴,通过告示让民众周知,从而继续积极配合。招募来的官兵由兵房再次进行审核。古书中可见:“光绪三十二年九月二十三日,崇教乡清平保清手团胡保升称团丁胡有良三代清白,平日执务农生业,身无暗疾,亦不吸食洋烟, 愿入营充当兵丁,入营后自当格守营规, 尚有拐带军装私自脱逃等事,惟保是问。该保状得到县衙准许。”由此历史可见,兵房承担着招募兵丁,审核兵丁的职能。

再次,管控县境军火器具。同我们所处的时代一样,为了预防潜在的叛乱和社会秩序扰乱,当时的朝廷对于军火利器的管控也是十分严格和备受重视的,各地县衙所属的兵房就是这一职业的直接承担者。在光绪中叶以前,法令严禁民间私产、私运、私销硝磺。清代硝磺是作为军需,其采办制造的程序。而随着各地矿业开发的兴起,中枢在处置硝磺问题上采取了权变之策。管控军火器具也是通过张贴告示,发布禁令的方式进行。

最后,优抚、安置军兵。一方面协助军队优叙,另一方面安置退伍兵丁也是兵房的日常工作。例如,光绪四年九月二十四日,保宁府转发南部县朝廷关于遣散幼丁回籍安置的系列政策:“酌给川资,出给路照以便遣散回籍。路途遥远者,各驿站每六名给车一辆,每名日给口粮银四分,出派官兵分起解送,按省由驿接替递送各该原籍亲属认领, 免致流离。”并于十月二十四日再度札饬南部县,今其将杨富胜年岁、籍贯等造具清册备文咨送,并传知相于亲属认领回家安业。

以上均与军事领域息息相关,以上职能与当今国防部职能有相似之处。由此也可见,我国历史的传承,对于传统文化的继承与发展。明清时期,县衙兵房除了军事领域的职能,还有非军事领域的职能:支应科举活动、服务官员过境、护解官员等职能。总的来说,兵部在我国传统文化中发挥着不可或缺的作用,承担着关乎民生国运的重要职能。

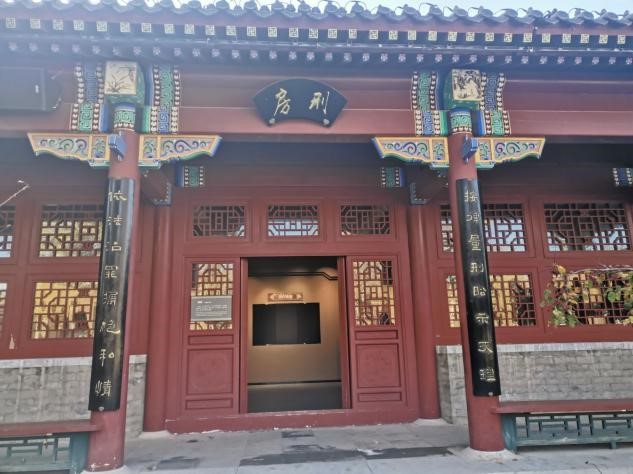

刑房

唐玄宗时始置刑礼房,为政事堂五房之一。宋初分为刑房、礼房,隶中书门下,为六房之一。掌赦书德音、贬降责授、刑狱诉讼、擒捕旌赏等事。而后元丰制度改革,出现了中书门下尚书三省。明代府、州、县亦置。清代置为朝廷和地方官署中书吏的办事机构。所以说,刑房的设置也是由来已久的,传到今世仍然可以在许多官文化中看到刑房的身影。在前往聊城县署之后,刑房印象更加立体起来了。因而,刑房也不单单只是一个管理实施刑罚的小房间,它实际上代表着那个时代处理问题、解决纠纷、定罪处罚的态度和方式,是承载着历史进步和文化缩影的,也值得我们去探索研究。

聊城县署所有建筑均为明清官式风格,用青砖灰瓦、优质木材等原料,采用传统工艺施工,纹饰、吻兽、砖雕、木雕兼备,使县衙呈现出庄严大方而又优雅美观的气势。步入仪门,“六房”(吏房、礼房、刑房、兵房、户房、工房)位于东西两侧。东西两侧各有三房,大小规各种刑模相似,小屋高都为六米左右。步入县署刑房,首先映入眼帘的是一个带着镣铐的人形膏像,还有游行的囚车,房间里布局着具,我们大致可以看出在当时是如何处罚犯错的人。

刑房的释义有两个:①旧时衙门中掌理刑事案件的分署。②指刑房的书吏。《儒林外史》第十九回:“我有一个舍亲在县里当刑房。”《儒林外史》第十九回:“那刑房姓蒋,家里还有客坐着。”在县署刑房当中,不是只有我们知道的房吏,我们熟知的狱卒和刽子手也属刑房。

涉及到刑房,便不难想到我国古代的死刑,多数处决手段是十分残酷的,而且大多数在执行死刑是公开进行的。这一点从进入阶级社会伊始就形成定制,直至清末依然如此。据史料记载,公开罚罪,株连部族成员共同处罚的现象,早在原始时代末期就已经存在了。推始其本意,主要表示部族全体成员对处罚的认可和执“法”的公正。进入阶级社会后,这一层意义被大大加强,“刑人于市”也就成了古之通法。古人认为死刑犯的血具有驱邪、消灾、治病等功用,所以常有人向刽子手购求,刽子手往往将死刑犯的血收集起来,待价而沽。鲁迅的小说《药》就表明了这一点。刑房在古代就是有,和牢房是一体的,指对人用刑的地方。总的来说,利益冲突的双方希望能够从对方口中获取有效的信息,从而对对方进行身体和精神上的摧残,这样的地方就是刑房。虽然说,在古代为了匡扶正义,维持社会秩序,稳定统治而成立刑房,它有一定的正面意义,值得后世去研究,为当代政治刑法有一定的借鉴意义,但是不可淹没的是,与此同时,刑房阴暗、血腥,也是某些时代一种变态暴力的见证

聊城县署中的“三堂”

大堂

大堂也叫公堂、正堂、公厅、正厅等,作为聊城县署大堂的忠慎堂位于聊城县署建筑布局正中心,是知县颁布政事法令、举办重大典礼和公开审理重大案件。它高大宏伟、古朴肃穆,十分壮观,令人油然而生敬畏之心,大堂坐落在在高于地面二尺有余的台基地上,建筑形式为单檐飞橼硬山式,且忠慎堂是整个县署的中心建筑,它和思補堂、三省堂组成了聊城县署中轴线上的三大主体建筑,与北京故宫的太和殿、中和殿、保和殿三大殿建筑有异曲同工之妙。。

在明清时期,知县县令为了提高他在百姓心目中的威望和影响,对大堂内的办事活动非常讲究,除了重大活动外,以期“日与百姓相见”,有时对某些“不逞之徒”要“坐大堂对众杖之”,甚至“示以不测之威”,以惩一儆百,教育多数百姓,其他如新官到任、排衙、鞭春、送学、宾兴等,都要在大堂进行活动,由此可见大堂的重要作用。

忠慎堂公堂的正上方悬挂着“明镜高悬”行楷金字匾额,旨在警醒坐在公堂之上的官员要明察秋毫、公正无私,两侧有“执法如山”、“爱民若子”的匾额,意在提醒官员要执法严明,关爱百姓,做民众的父母官,堂前黑漆廊柱上有抱柱金联:“国法凛凛扬人间正气,人情熙熙伸黔首冤屈”,大堂的两幅楹联,气势恢宏,震耳发聩。

堂中央有一设施叫“暖阁”,是专门为行政长官-知县审案子议政事设立的公堂,正中摆放着三尺长的公案,公案上面放着审案用的文房四宝和红、绿头签。绿头签是用来发布捉拿嫌犯归案的命令;红头签有下令行刑的作用。正面屏风上绘“海水潮日图”,寓意为官者要明如日月,清似海水。 暖阁旁靠墙摆放的是知县出巡时用的仪仗,全副仪仗包括青旗、铜棍、蓝伞、蓝扇、皮槊、官衔牌、鸣锣开道时所敲的锣,这些都是权利和身份的象征。

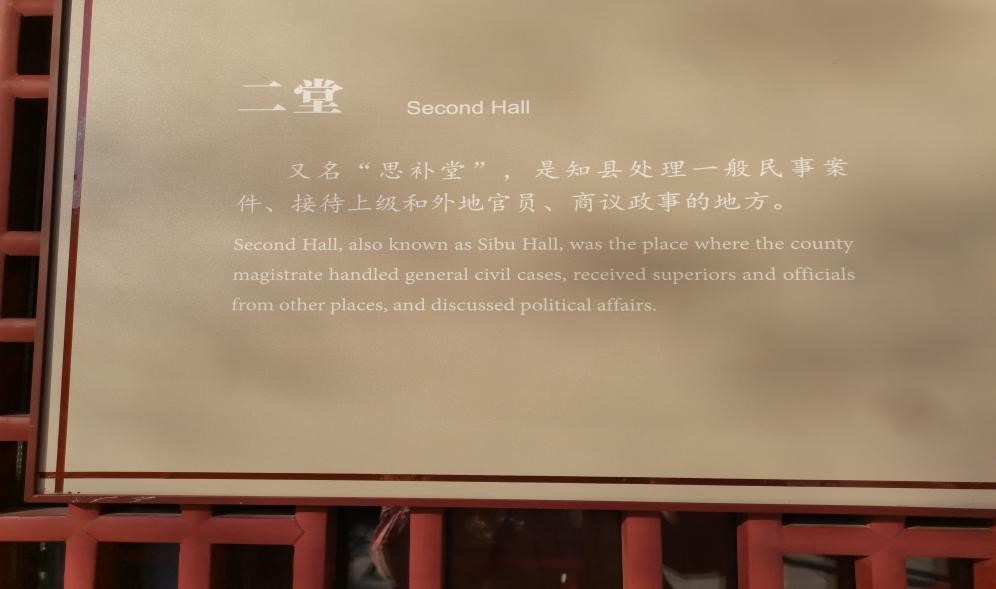

二堂

二堂又称“思补堂”,是知县处理一般民事案件,接待上级和外地官员、商议正事的地方。二堂也是处理事务的地方,主要是集中处理民事案件,同时也是大堂审案时退思休息的场所。

二堂的作用:二堂的主要作用,是在县令审核案件的时候,时间太长或者案情太复杂,暂停审理,来到二堂稍作休息,顺便听取师爷建议和分析的场所。因为设计用途的特殊性,这里也是普通老百姓不得随便进入的。二堂虽然也是和处理事务有关的地方,但是处理的更多的乃是一些重大事物之前要事先审判的地方。

二堂可以理解为大堂的补充,体现了中国传统思想中的法治思想,对法律的尊重和重视以及法律审理实施过程中的合法性规范性和制度性。法律的公平正义特征得到了彰显。同时也从侧面反映出了中国封建制度下“以人为本”的主张,保障好人民的权力与利益,才能更好的维系社会稳定。

3、三堂

三省堂是聊城县署中三堂的第三个堂,与前两个堂是连在一起的,大堂之后就是二堂和三堂,整个建筑群遵循封建礼制,中轴线上共有五进院落,建筑布局与职能设置十分健全。

如图所示,三省堂中间及四周的房顶为硬山顶,硬山顶与悬山顶不同,房屋的两侧山墙同屋面齐平或者略高于屋面,前后具有两面坡,高出的山墙就封为火山墙,可以一定程度上减少火灾的蔓延程度。三堂是知县及眷属会聚之地,主要处理一些涉密案件。类似于现如今司法开庭里的会议室,商讨一些私密案件。这些案件的性质和严重程度都是很高的,只有大案和要案才会参与商讨。而且商讨的人也是最高长官,其实这就是“三堂会审”。案件在大堂审讯,再到三堂来进行商讨私密案件。这一定程度上体现了东昌府的审判和监察制度,三堂无疑就是聊城县署的重要司法标志。

其他建筑

照壁

照壁,起源于中国,又称为影壁、影墙、照墙,发挥着屏障的作用,常见于深宅大院、宫廷、县衙等建筑中。照壁现存至今。聊城县衙作为官府衙门大门前正对一美观的照壁。

照壁由三部分组成,即壁座、壁身和壁顶。壁座的形式多为须弥座。不同的朝代有不同的文化,不同的文化又是不同朝代的体现,照壁的纹样也随着朝代的更替和文化的发展不断发展,有莲瓣、卷草等。壁身就是整体墙面的视觉焦点,也就是重点装饰的部分。不同的装饰内容有不同的寓意,其中蕴含的寓意也是人们对于美好生活的期许,比如吉祥兴旺,平安顺遂、富贵等等。壁顶的造型与屋顶的造型相似,也具有严格的等级划分。按照社会等级由高到低可以划分为:庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶和卷棚顶。

聊城县署照壁上所雕刻的是神似麒麟的神兽,很多人都会认为那就是麒麟。事实上,它是中国古代神话传说中的神兽。名为獬豸,獬豸拥有很高的智慧,懂人言知人性。“它怒目圆睁,能辩是非曲直,能识善恶忠奸,发现奸邪的官员,就用角把他触倒,然后吃下肚子。它具有辨识是非忠贤的能力,又有神羊之称,它同时象征着勇猛和公正,是司法“正大光明”“清平公正”“光明天下”的象征。”祖先在祖先在创构“法”字上,其渊源颇具智慧和神话色彩。“法”字古金文为“灋fǎ”。用溯源法解释了古人构造“灋fǎ”字的良苦用心和丰富的想象力。“灋fǎ ,这字从廌去,以代表判断曲直的法律;又从水,是比喻其平如水,省廌写作法”。《说文解字》释为“灋fǎ,解廌兽也,似牛,一角,古者决讼,令触不直者”。“在东汉文字学家许慎先生看来,“灋fǎ”字的造字构意,源出一个历史传说:春秋战国时期,齐庄公有个叫壬里国的臣子,与另一位叫中里缴的臣子打了三年官司。因为案情难以判断,齐庄公就让“廌”,即神兽獬豸,来听他二人自读诉状。结果壬里国的诉状读完,獬豸没有什么表示,而中里缴的诉状还没有读到一半,獬豸就用角顶翻了他。”于是,齐庄公判决壬里国胜诉。正是因为獬豸通过角来判定案子,被古人用“会意”的方法放进了“灋”字的构形之中。由此可以看出,这个“灋fǎ”字蕴含着古人的智慧也包含着无尽的深意:一是公平裁判、明断曲直,这是我国古代先哲赋予“灋”字的基本内涵,作为判案的基础;二是“灋fǎ ”也许是人们内心深处向往的外在表现:“灋fǎ”应该对任何人公平,如果出现不公平的现象,就应该坚决除去。因此,在古时候獬豸的雕塑常常出现在县衙中,是法的象征,也是公平正义的代表。

聊城县署照壁的壁顶是卷棚顶,由此也可以看出该县衙在当时所属的地位。中国古建筑中一种圆脊的屋顶。即将硬山,悬山或歇山顶之正脊作成圆弧形曲线。分别称为“卷棚硬山”,“卷棚悬山”或“卷棚歇山”。多用于北方民居、园林等建筑。比如说,《项脊轩志》中的“轩”这种建筑,常见于南方地区,这种建筑通常为卷棚顶,在弧形的椽子上钉上置望砖或者是薄木板。常用于厅堂、廊屋及园林建筑。卷棚顶是中国古建筑屋顶形式之一。为双坡屋顶。两坡相交处不做大脊,由瓦垄直接卷过屋面形成弧形的曲面。卷棚顶风格独特,温馨,优雅,平和。正是因为卷棚顶没有明显的正脊,这更体现出一种曲线的阴柔之美,这也是卷棚顶区别于硬山顶和悬山顶的一大标志。我国传统园林建筑中的亭、轩、廊、榭等都广泛采用卷棚顶来体现园林的特点。民间戏台也多采用卷棚顶。

通过简单的照壁可以反映出我国文化的内涵,传递者中国建筑屋顶文化和工人的巧夺天工,通过古建筑与先人对话,理解掌握中国文化的美。

县丞衙

县丞衙是作为知县助手的县丞办公和居住场所,他协助知县管理县政府。按照清朝的官制,县丞都是八品大员,有专门的官职,与县主簿分别负责粮、马、税的征收、户政等事务。在清朝时,县丞是知县的辅佐官员,一般由举人、恩贡、拔贡副贡考取除授职衔,也有进士出身,生活在御史中的官员,因为违背立宪宗旨而被贬为县丞,不过这样的情况是十分罕见的。

从地理位置来看,县丞衙位于忠慎堂东侧,属于硬山式屋顶建筑,正门上方挂着“县丞衙”的匾额,整体建筑色彩以朱红为主,正门两侧有石狮坐镇,尽显威严之势。

三班衙役

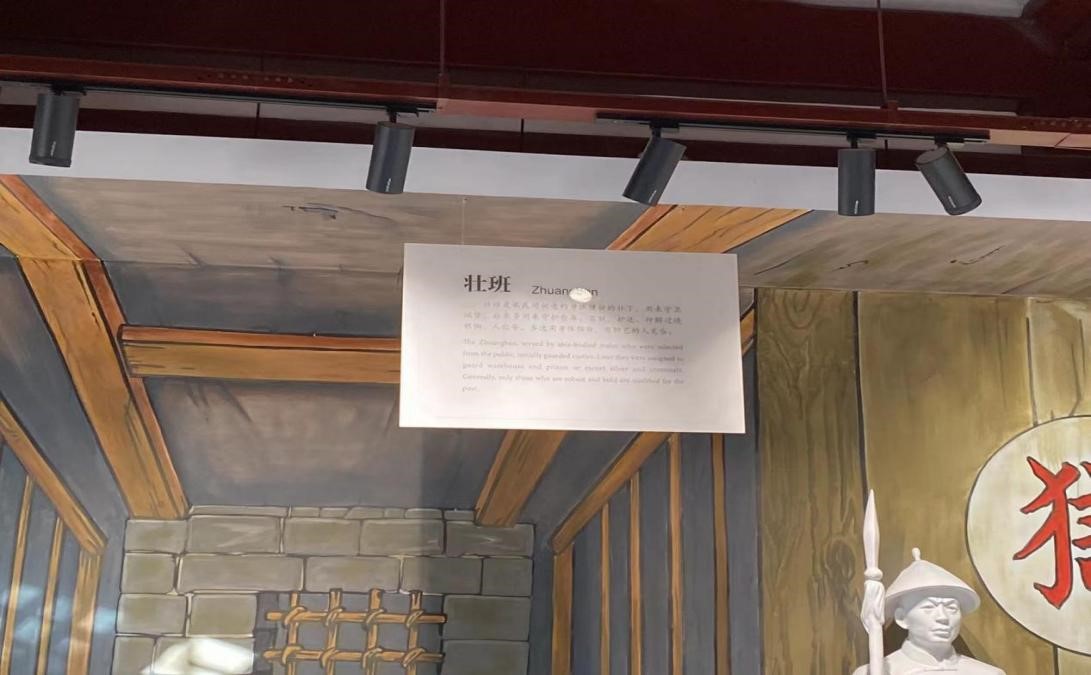

三班衙役是泛指各级衙门里的各类勤杂人员,分为三班,分别是壮班、快班、皂班这三个班,这三个班所负责的事物是不同的。三班衙役县衙门的建筑房顶也是硬山顶,与其他机构的房顶一样。下面主要介绍三班衙役的三班。

首先是壮班,壮班是从民间挑选出来身体健壮的装订,守护城堡,后多用来守护仓库、监狱、护送,多选用于身体强壮、有胆艺的人来充当。

快班又称捕班快手,简称捕快,就像今天的司法监察部,负责传管理罪犯,搜寻证据、皂班一般是一群穿黑黑衣服的皂隶,像今天的法警,负责为长官开道,跟随在长官的后面。审判时站立大堂两侧,维持纪律,押送罪犯。执行刑讯。三班衙役是衙役门中一个最为庞大的阶层,皂班负责值堂役,快班负责司缉捕,壮班负责做力差,皂、壮二班共负内勤、站堂、行刑、警卫、呵道等职能;快班又分步快和马快,专管缉捕。其实,三班衙役顾名思义是有三班,但是身份却不是分为三班,而是两种:民壮、库丁、斗级、铺兵为良民,皂、快、捕、仵、禁卒、门子为贱民。这些贱民同倡优奴婢同列,其中捕役社会地位最低,被看作准罪犯,贱民衙役包括子孙都不能参加科举,也不准捐纳买官。

但是衙役是具有一定的社会危害的,官方文献中称之为“衙蟲”。方大湜在 《平平言》中列举衙役“八害”,包括参贼分肥、纵贼殃民、需索事主、妄拿平民、私刑吊特、嘱贼诬指、私起赃物、侵剥盗赃。后来发展至清朝衙役已经是属于“下九流”,对社会具有非常严重的危害。

礼贤馆

聊城县署始建于明代,明清六百年间,一直是聊城的“政治中心”,坐落于“水上古城”聊城“光岳楼”西侧,楼西大街中段。据史料记载,明洪武二年,县丞蒋子昭主持创修了这座衙门,后世又有多次维修。天顺元年,知县毛骥主持重修过;万历十六年,知县韩子廉增建了礼贤馆;清乾隆三十三年,知县夏玢重修二堂;嘉庆二年,知县科普通武又重修了大堂。礼贤,释义为:礼遇贤者,三国时期曹丕、嵇康语录都有记载。这代表着古代对贤者的态度,也代表着这一时代中,这一人群所处的社会地位,在当时的境遇。

考究礼贤馆的历史起源,从雍正古籍记载有礼贤台,始为水冲没,而后重修名为礼贤馆,都御史郭思极记。以后科第联绵,似为有验。国朝顺治九年知县孙鸿儒重修。康熙十二年知县王清彦重修。康熙五十八年知县马襄重修。魏县古“洹阳八景”“回隆古庙”改为“高馆礼贤”,礼贤台便有了出处。因此,礼贤馆这一说法和建设也是由来已久的。

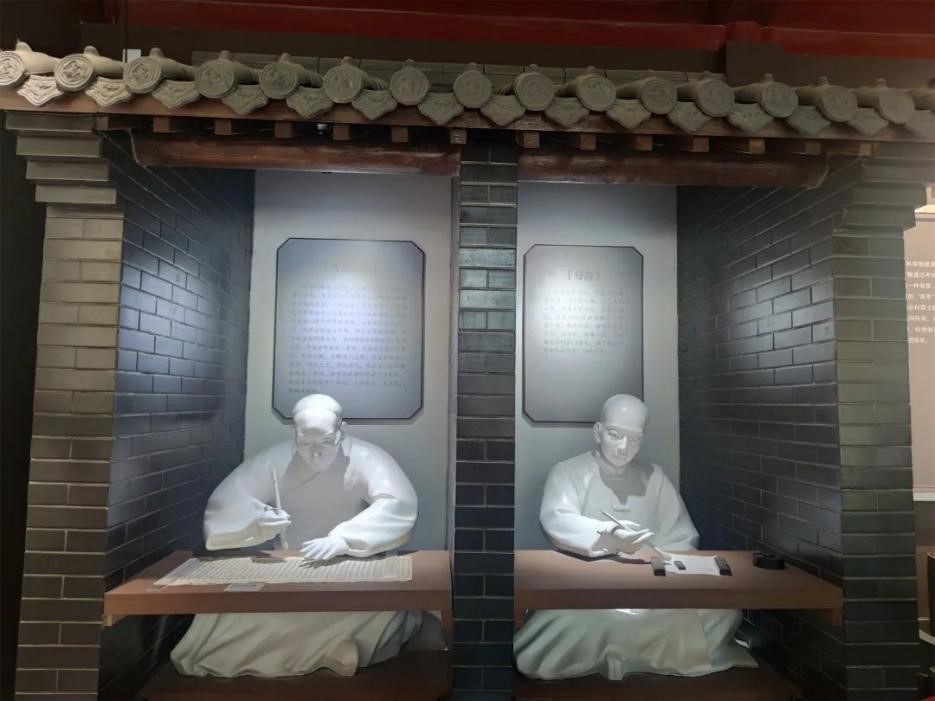

进入聊城县署的礼贤馆,初入眼帘的是礼贤馆那几句绝妙的楹联。为天地逆旅皆为过客,琅环风月暂做主人。传舍非我有数盏浊酒慰倦客,良辰畅诗怀一庭花竹似故园。虽然县署已经经过翻修,有些原有的历史面貌已经改表了,但是最根本的文化底蕴是没有动摇的。礼贤馆馆旁边仍有人形膏像,让我们对当时的官文化更为直观的了解。走入礼贤馆内部,陈列着一些考试时的人形景象,考试以隔间隔开,我们可以猜测,也许在当时的考试制度也是较为严苛的。总的来说,礼贤馆馆内布局整齐,展示着当时的礼贤文化,在我们参观学习的过程中收获了许多,也都觉得是不虚此行。

礼贤文化是中国传统文化中一种极具魅力的文化体系。礼贤文化包括了孝、悌、敬、诚、善、恭、礼、谦、宽等传统美德范畴。所以,提及到礼贤文化,我们也是无比认同的,传至今日,礼贤文化已经自成体系,我们在日常生活中以长为尊、以良为师,就是对礼贤文化的传承和体现。礼贤馆背后蕴含着浓厚的文化底蕴,既是对礼贤文化的传承,对后世产生了深远影响,也为后世提供了借鉴。那么我们在今后的生活中,也是应当尊重礼贤文化,自觉传承和践行礼贤文化,让礼贤文化在当代仍发挥当代价值,继续发光发热。

先牧亭与慈航亭

亭是一种古老的建筑类型,大约出现在春秋战国时期,主要作为路人休息歇脚的地方。秦汉时在乡村十里设一亭,置亭长,掌治安,理民事,兼管停留旅客;唐代以后,亭更成了园林中不可缺少的建筑物;宋元之后,亭的类型更加多样,为彰显王官贵族的身份高贵,对亭的建造更加细致用心,宫苑中的亭常用十字脊, 琉璃瓦为顶,既恢弘大气,细节之处也精雕细琢;明清时期的亭在造型、建造和使用用途等各方面在先前的基础上又更加精进。形式上集合了中国传统建筑之精华,尤其是屋顶部分,变化万千。

亭子的顶式有庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、十字顶、卷棚顶、攒尖顶等,几乎包括了所有中国古建筑的屋顶样式。其中又以攒尖顶式最为常见,根据其平面的不同,又有圆形攒尖顶、方形攒尖顶、三角攒尖顶、四角攒尖顶、六角攒尖顶等多种造型。屋顶在中国传统建筑中具有特殊地位,蕴含着悠久的历史文化传统,从某种意义上来说屋顶是中国传统建筑的一个标志。以聊城县署中的建筑为例,县署内有很多座飞檐翘角的亭子,飘逸的造型展露出雄浑古朴的明清建筑风采,其中,先牧亭与慈航亭就属于四角攒尖顶。攒尖顶,即攒尖式屋顶,是我国古代建筑的一种屋顶样式,日语称宝形造。其特点是屋顶为锥形,没有正脊,顶部集中于一点,即宝顶,该顶常用于亭、榭、阁和塔等建筑。1攒尖顶有单檐、重檐之分,按形状可分为角式攒尖和圆形攒尖,有四角、六角、八角等式样。此外,还有一种圆形,也就是没有垂脊的。四角、八角攒尖顶含有四面八方的意思;六角攒尖顶象征上下左右前后六个方位,这种屋顶是“六合”的象征,也就是天地东南西北,天下的意思。北京故宫外朝三大殿之一--太和殿,也是四角攒尖式的代表建筑之一。

中式传统建筑是华夏文明的历史积淀,也是中国传统文化的载体,其从形制、色彩、规模、结构、部件等方面均严格遵照传统礼法,体现出浓厚的封建的等级观念。如通过屋脊的处理、瓦件材质、色彩的区别,把屋顶分为大式和小式两大类做法。屋顶的样式也有严格的要求,作为九五至尊的皇帝,其宫殿多用有尾装饰的庑殿式屋顶,象征着至高无上的权力;其他官员依据品级不等,其住宅常用歇山式屋顶,品级较低的官员还有平民百姓的住宅通常只能用悬山式屋顶。而聊城县暑的亭子作为人造亭,主要承担着观赏实用价值,封建等级色彩较少。

屋顶文化也是中国传统文化的重要组成部分。作为古代先民的智慧结晶,传统建筑的屋顶随处可见中国古典文化的影子。以皇家建筑为例,屋顶既是主人身份地位的象征,也是其生活理念、价值观的重要体现。宫廷屋顶琉璃文化就极具中国传统文化特色,也蕴涵着人们对生活的的美好期盼。如屋项檐角处的小动物,我们统称为“仙人走兽”, “骑凤仙人”在最前沿,寓意着逢凶化吉,在小仙人之后,坐姿排列着一队小动物, 这些小动物兼具实用与装饰的作用,神态各异,光亮的琉璃与优美的飞檐交相呼应,具有实用功能的同时大大增添了建筑的美感。

文化决定了建筑,建筑自然是文化的载体。通过聊城县署的参观,我对亭尤其是其屋顶有了更加深刻的了解,并惊叹于古代先人的智慧。作为中国古建筑的代表性标志,屋顶的造型、色彩和装饰都是中华优秀经典文化的精炼和象征,作为优秀传统文化的载体,其中凝聚的中华民族世代传承的高超技艺和智慧值得我们去研究学习,并将其发扬光大。

三、总结

本次调研活动通过调查了聊城县署的建筑布局和形制,进一步了解了整个聊城县衙的官文化,和当地的人文风俗。中华传统文化有着悠久的历史,官文化也同样。聊城的官文化一定程度上也反映了整个中国的官文化。“一部清衙县,半部官文化”,聊城县署以这种独特的建筑形制,丰富的艺术价值,吸引着许多游客和学者也前来观览。当然,聊城县署不光有官文化,其中里面的建筑细节所折射出的文化也是值得探究和发现的。总的来说,这次调研让我们进一步感受到了传统建筑本身所带来的文化历史。

四、小组成员感受

许珂201920575

在我看来,实地考察的方法要比在网上查找资料更为直观地感受到传统建筑文化的魅力,聊城县署虽然是在原址上复工的,但是其建筑风格和形制仍然很大部分保留了明清时期的印记,美观大气,庭院错落有致,别出心裁,但依然体现出古时期的官署文化,坐北朝南、中轴对称、左文右武、前朝后寝,“一部清县署,半部官文化”名不虚传,经此一游,我对于中国传统建筑文化了解更加深入和细致,也使我更好的理解认识了中国传统文化的魅力。

吴建萍 2019200517

从这次对于聊城县署的考察实地考察,我收获了很多。首先是计划对于整个考察调研的重要性,节省了大量的时间,也可以帮助我们有针对性的参观,考察与记录。其次是我体会到了小组合作的魅力以及大家集思广益的重要性,就像大家看到每一个建筑体味到的背后思想是不同的。最后,我更体验到了作为传统建筑文化对于社会发展的意义。

范艺洁 2019200498

每个地区有每个地区各自的文化和特色,聊城算是一个古城,有很多传统建筑,且蕴含了很多当地的文化和特色。聊城县署这一传统遗址虽然已经经历了翻修,但是其原有的韵味依旧存在。通过跟随大家一起走访考察,让我亲身感受到了聊城独特的官文化。包括其中的其他建筑,通过观察此外的其他建筑也感受到了聊城县署的布局形制。总之,这次小组调研经历令我收获满满,感受到了聊城特有的地方文化。

赵乐文 2019200521

在这次实地考察之前,我对于中国的传统建筑文化还不太了解,学习也不清楚从那一方面入手,但是,经过这一次的聊城县署一游,使我感受颇深。原来建筑文化可以有这样的魅力色彩,亭台楼阁,各有不同。另我印象最深的莫过于县署后院的各种小亭子,先牧亭、慈航亭等,四角攒尖式的屋顶样式美观大气,像是展翅飞舞的蝴蝶。不仅于此,其他建筑形式也是古色古香,赏心悦目,让我在无形之中感受到古时期的官署文化,加深了我对于中国传统建筑文化的了解和学习。

王建帆 2019200495

作为一个大三学生,我认为我们学习知识时不能仅仅局限于书本中,还要结合实际去感受和体会,非常开心可以有这样的机会,和志同道合的朋友同学一起去完成这个项目。聊城县署虽然是原址复工,但是其建筑内容仍然值得我们学习,县署内建筑布局和形制都是我们值得学习的地方,且背后蕴含的传统思想文化也是深远的。总的来说,这次实践活动令我收获满满。

李天宇 2019200476

“一部清县署,半部官文化”,之前总是在聊城本地的同学口中听到过,半知半解却又好奇。倒是这次实践活动给了我这样一个机会让我去一探究竟,实地考察之后才知果真名不虚传,建筑风格是明清时期,结合我刚刚在中国传统文化课程上学习到的知识,游览起来竟然有别样的感受,不是仅仅走马观花似的观看风景,而是对于其中的传统建筑文化更下心思。