繁华闹市中的千古名刹——开封大相国寺

图1大相国寺前集体合影

摘 要:大相国寺位于河南省开封市,是中国历史上著名的佛教寺庙之一,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。本文通过对大相国寺的山门、钟鼓楼、大雄宝殿、藏经楼以及梵乐等的分析,探讨大相国寺作为中国佛教寺院从北宋至今的历史背景和发挥宗教信仰功能的宗教意义,深入阐述大相国寺在佛教文化传播、建筑艺术、文献保护和宗教生活方面推动佛教思想在全球范围内的传播与对话、为佛教研究提供的参考价值、传递宗教信仰的影响和其作为中国佛教禅宗的重要发源地的重要地位,旨在揭示其作为中国佛教禅宗的重要寺院,在中华文明中连接古今、沟通中外、融合多元文化的重要地位及其文化意义。

关键词:大相国寺;历史渊源;文化研究

一、引言

大相国寺,一座在中国佛教历史上占据显赫位置且影响深远的著名寺庙,位列我国汉传佛教十大名寺之中。其历史可追溯至北齐时期,而在北宋时代,它曾是京城内规模最宏大的寺院,也是全国佛教活动的中心。在其辉煌岁月里,大相国寺管辖着64座禅律院,供养僧人超过一千名。大相国寺,作为中国佛教历史上的瑰宝和影响力深远的知名古刹,位列我国汉传佛教十大家寺庙之列。它起源于北齐时期,至北宋时已然成为京师规模空前的佛教中心,巅峰时期的它管辖着64座禅律院,僧侣人数超过千人,见证了佛教文化的辉煌繁盛。

二、研究背景

大相国寺位于河南省开封市,是中国佛教重要寺庙之一。始建于北齐天保六年(公元555年),原名建国寺。北宋初年(公元960年),因赵匡胤在陈桥驿兵变后登基称帝,改名为相国寺。宋代时,大相国寺曾是全国佛教活动中心之一。该寺庙是一座充满历史韵味和文化内涵的古老寺庙,有丰富的文化和宗教内涵,研究大相国寺可以揭示其在当地社区中的作用及其文化传承的意义。

该寺所在地最初是战国时期魏国公子无忌,即著名的信陵君的故居。北齐文宣帝天保六年(公元555年),建国寺在此奠基,但不幸在战乱中被毁。唐朝长安元年(公元701年),一位名叫慧云的僧人来到此地,认为此处充满灵性,便募集资金重建寺庙,依旧命名为建国寺。

提及唐代皇帝李旦,他是武则天的小儿子,对文字和训诂书籍情有独钟。李旦曾三次谦让皇位,先是给母亲武则天,接着给皇兄唐中宗,最后给儿子李隆基,即后来的唐明皇。他不涉足权力斗争,情愿做一位“相王”。当他的儿子李隆基与太平公主共同发动“唐隆政变”后,李旦重新登上皇位。为了纪念他从相王升格为皇帝的经历,他下令将建国寺改名为“相国寺”,并亲自题写了“大相国寺”的匾额,这便是“大相国寺”名字的由来。

在唐宋两朝,特别是北宋时期,大相国寺达到了鼎盛。由于得到皇家的特别尊崇,寺庙经历了多次扩建,其住持由皇帝亲自任命,使其成为了真正的“皇家寺院”。然而,随着北宋的覆灭和连绵不断的战火及自然灾害,大相国寺遭受了严重破坏。如今,我们所见的大相国寺主要建筑多为清代所留存。

三、研究目的和问题

(一)研究目的

探讨大相国寺的历史演变、文化价值及其对当地社会的影响。

(二)研究问题

1、大相国寺的主要变迁是什么?

2、大相国寺的文化现象及其内涵是什么?

3、大相国寺在当地社区中的社会角色和影响是什么?

4、大相国寺在现代社会中的文化价值和旅游影响如何?

四、研究方法

|

田野调查法 访谈研究法 文献调查法 |

调查地点 |

河南省开封市大相国寺。 |

|

调查对象 |

包括寺庙僧侣、工作人员、游客和当地居民。 |

|

|

数据收集方法 |

访谈、实地考察、文献资料收集。 |

|

|

数据整理 |

将访谈记录、观察内容整理成电子文档。 整理文献,进行文献综述。 |

表1主要研究方法

五、文献综述

(一)硏究背景

开封,作为中国历史上的古都之一,曾是多个朝代的政治、经济和文化中心。大相国寺作为开封的标志性建筑,其历史地位和文化价值不言而喻。近年来,随着对中华传统文化的重视程度不断提高,对大相国寺的建筑风格、历史渊源、宗教文化等方面的研究越来越深入,开封大相国寺逐渐成为学术界的热点话题。

(二)研究现状

目前,关于开封大相国寺的研究主要涉及其历史沿革、建筑风格、文化内涵以及在当代社会的价值等方面。学者们通过对历史文献的梳理和实地考察,对大相国寺的发展历程有了更为清晰的认识。同时,随着考古学的不断发展,对大相国寺遗址的发掘也为研究提供了新的材料和视角。

在历史沿革方面,学者们主要关注大相国寺的建立背景、发展过程以及在不同历史时期的变迁。例如,有研究指出,大相国寺在北宋时期作为皇家寺庙,其地位和影响力达到了顶峰。随着朝代的更替和社会的变迁,大相国寺经历了衰落和复兴的过程,但其在佛教文化中的地位始终未变。

在建筑风格方面,学者们对大相国寺的建筑布局、艺术风格以及与佛教文化的融合进行了深入探讨。例如,有研究认为,大相国寺的建筑风格体现了中国古代建筑艺术的独特魅力,同时也吸收了外来的建筑元素,形成了独特的建筑风格。

在文化内涵方面,学者们主要关注大相国寺在佛教文化、文学艺术、民俗文化等方面的贡献。例如,有研究指出,大相国寺不仅是佛教传播的重要场所,还是文人墨客创作灵感的源泉。同时,大相国寺的庙会等民俗活动也反映了当地的风土人情和社会生活。

例如,王宗葵和谈龙建在《天津音乐学院学报》2015年第2期发表的文章《大相国寺音乐师传乐谱孤本的传承始末》,探讨了大相国寺音乐传统中的珍贵文献——“音乐师传乐谱孤本”的历史背景、流传过程以及其在音乐教育和文化传承中的价值。文章追溯了这份乐谱从明代至现代的保存和研究历程,强调了它对研究中国古代音乐和佛教音乐的重要性。

段玉明的著作《相国寺——在唐宋帝国的神圣与凡俗之间》深入探讨了中国历史上著名的佛教寺庙——相国寺在唐宋时期的地位和功能,分析了其如何成为连接宗教信仰与世俗生活的桥梁。书中不仅讨论了相国寺的建筑艺术和宗教意义,还揭示了其在当时社会政治生活中的角色和影响。

李建新的《大相国寺天下雄》一文,详细描绘了河南省开封市的相国寺,作为中国佛教的重要寺庙之一,其宏伟壮观的建筑和深厚的文化底蕴令人震撼。文章通过对相国寺的历史沿革、建筑特色以及文化意义的阐述,展现了其在中国佛教史上的重要地位,以及在现代社会中的独特魅力和价值。

(三)研究现状评析

总体来看,国内对大相国寺的研究已经取得了一定的成果,但仍有许多方面值得进一步深入探讨。例如,对于大相国寺在特定历史时期的政治、经济作用的研究还不够充分;对于寺庙内部的社会结构和日常生活的研究也有待加强;此外,网络上也难以找到国外学者有关大相国寺方面的研究内容。随着新的考古发现和文献资料的整理,未来对大相国寺的研究将更加全面和深入。因此,加强国际合作,采取促进跨学科、跨文化的研究方法,将有助于揭示大相国寺在中国乃至世界文化史上的多重意义。

六、研究内容

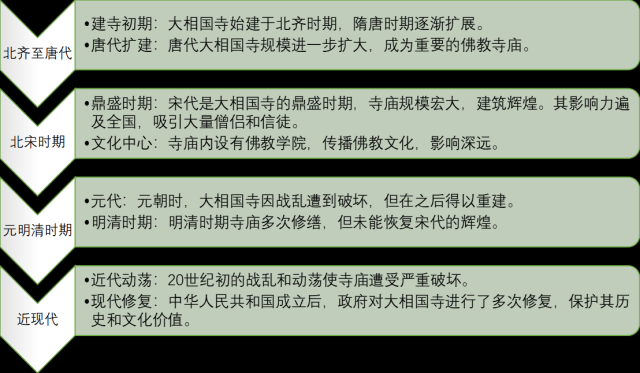

表2主要变迁

(一)大相国寺的主要变迁

(二)大相国寺的文化现象及其内涵

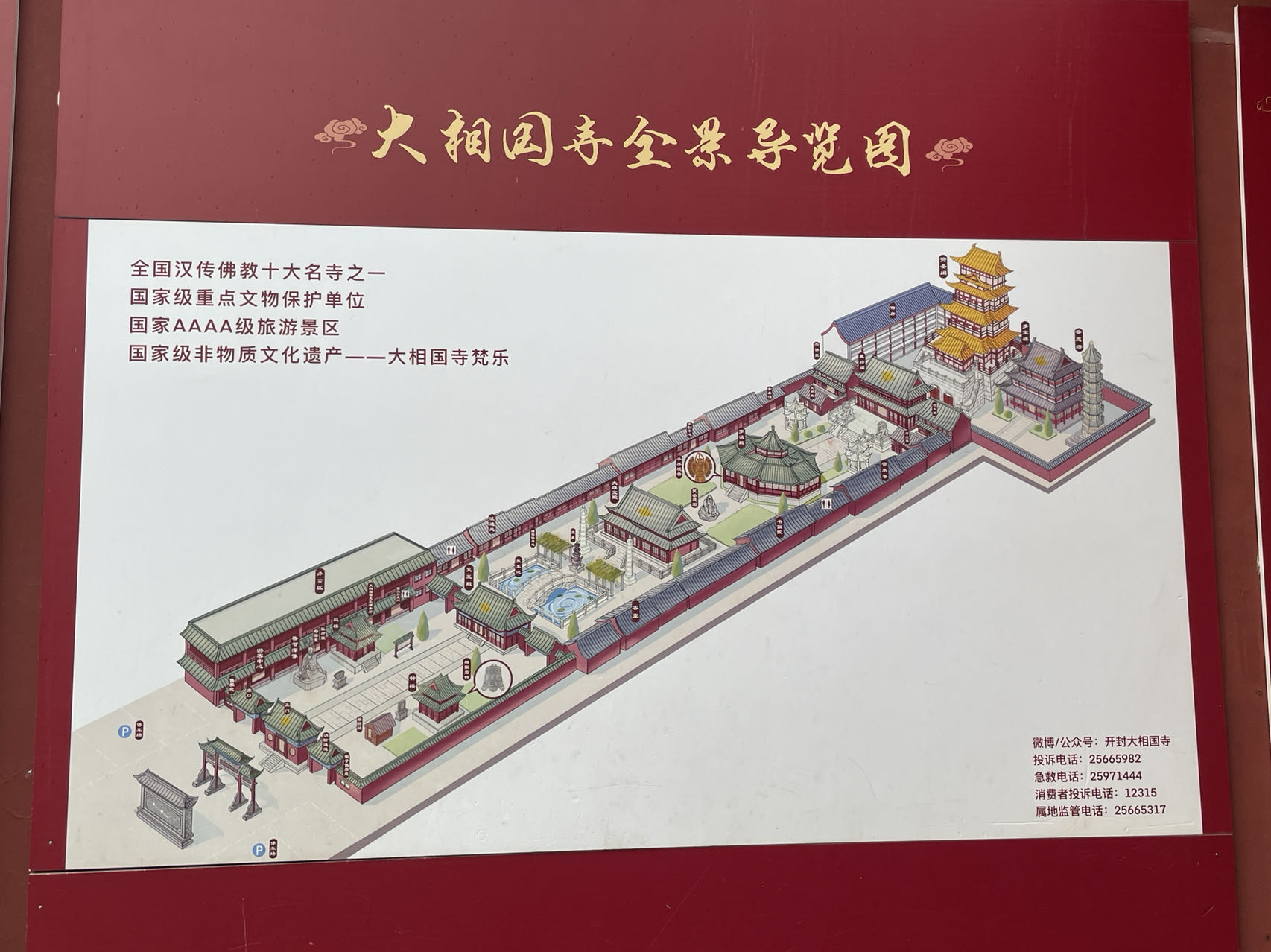

大相国寺为中国传统的轴称布局,主要建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、八角琉璃殿、

藏经楼等,由南至北沿轴线分布,大殿两旁东西阁楼和庑廊相对而立。

图2大相国寺全景图

山门

大相国寺的山门,原为清乾隆年所修建,开封解放时,毁于炮火,1958年新建牌楼,为四柱三楼琉璃作牌楼,中楼高8.4米,两侧门高6米。绿色琉璃瓦顶,前后檐下用砖砌单翘五踩斗拱,正门匾额为"相国寺"三字,为河南文史研究馆馆长裴毓明正书,1992年由中国佛教协会会长赵朴初居士重颁"大相国寺"寺额。现今殿式山门,为今方丈心广大和尚发心修建,匾额为原中国佛教协会会长赵朴初居士所题。

山门殿也称山门,因为寺院大多居于山林之处,故称山门,为一座寺院的出入口。山门因有空门(中)无相门(东)无愿门(西)象征三解脱,所以又称三门。

首先,空门是佛教的一门,它强调的是通过修行达到空性的境界。空门主张人们要超越世俗的执着,通过修行实现对自己内心的觉悟和解脱。其次,无相门也是佛教的一门,它强调的是通过观察事物的无常和无我来认识事物的真实本质。无相门主张人们要通过观察事物的变化和无常性来认识事物的真实本质,并通过修行达到对自己内心的觉悟和解脱。最后,无愿门是佛教的一门,它强调的是通过没有个人欲望和追求来实现内心的平静和解脱。无愿门主张人们要超越个人欲望和执着,通过修行实现对自己内心的觉悟和解脱。

这三门都是佛教教义中重要的修行方法和境界,通过修行这些方法,人们可以实现对自己内心的觉悟和解脱,最终达到超越世俗和追求真理的境界。

开封大相国寺山门—这座矗立于古都开封的古老建筑,巧妙地融合了佛教的建筑风格,是佛教寺庙的重要门户,更是中华文化的象征之一。

图3大相国寺正大门

钟鼓楼

大相国寺的钟鼓楼均为1994年新筑,各为两层,顶部采用歇山式琉璃瓦设计。东侧为钟楼,西侧为鼓楼,每日晨钟暮鼓象征着国家的安宁与繁荣。钟楼内所悬铜钟源自清乾隆三十三年(1768年),重量达到五吨,高2.23米,口径1.81米。钟身铸有“法轮常转,皇图永固,帝道暇昌,佛日增辉”的铭文。其钟声悠扬动听,在秋冬之季尤为悦耳,声音清澈响亮,远播全城,享有“相国霜钟”之美誉,被列为汴京八景之一。

钟鼓楼的装饰艺术是其建筑风格的重要体现。雕刻、彩绘和镶嵌等手法被广泛应用于梁、柱、檐等部位,图案多样,既有佛教元素,如莲花、云纹,也有龙凤、花鸟等传统吉祥图案,这些装饰不仅增加了建筑的美感,也反映了当时工匠的精湛技艺和审美水平。

钟鼓楼的屋顶通常采用歇山顶或硬山顶的形式,屋檐翘曲,形态优美。瓦片多为琉璃瓦,色泽鲜艳,光泽照人,尤其在阳光下,更显得庄重而华丽。屋顶的设计不仅考虑了实用性,如排水系统,也体现了对天象和宇宙观念的象征性表达。

作为佛教寺庙的组成部分,钟鼓楼在建筑风格上融合了汉文化和佛教元素。其简洁明快的线条和宏伟的体量体现了汉文化的雄浑,而精细的装饰和佛教符号则展现了佛教文化的神秘和宁静。这种融合使得钟鼓楼在视觉上既庄重又富有变化,给人以深刻的印象。

钟鼓楼的建筑风格不仅注重外观的美观,更注重其实际功能的实现。其内部空间布局合理,便于放置钟鼓等乐器,满足报时和宗教仪式的需求。同时,钟鼓楼的高度和位置也考虑到了其在城市中的标志性作用,确保其能够被远距离看到,成为城市的重要地标。

除了建筑风格和装饰艺术外,开封大相国寺钟鼓楼还蕴含了深厚的文化内涵。作为佛教寺庙的一部分,钟鼓楼与佛教文化紧密相连。在佛教仪式中,钟鼓的声音被视为神圣的音符,能够帮助僧侣们进入禅定状态。同时,钟鼓楼也是佛教文化的传播者之一,通过钟声和鼓声将佛教的教义和文化传播到更广泛的地区。

天王殿

大相国寺天王殿(即接引殿,又称二殿),为清代乾隆年间所修,该殿面阔五间,进深三间,单檐歇山,绿琉璃瓦顶,门楣殿额也为赵朴初居士所题。天王殿前檐下安装六抹头隔扇门22扇,门高2.4米,殿东西两侧砌有砖墙,各辟一垂花门,通往二进院。天王殿后有放生池,该池建成于1999年10月。东西长22米,南北宽10米,一座三孔石桥飞架池上,贯通南北,桥宽5米,池周有青石围栏,以供观赏。

天王殿内供奉的四大天王是佛教中守护佛法、维护世界和平的重要神祇。他们分别代表了风、调、雨、顺四大自然力量,象征着佛教对于自然秩序和社会稳定的重视。殿内的壁画和雕塑作品常常描绘了佛教故事和教义,通过艺术的形式向信众传达佛教的基本理念。

开封大相国寺历经多次战火和自然灾害,天王殿虽多次重建,但依然保留了许多原始的建筑元素和艺术风格。这些遗迹不仅是研究宋代历史的重要实物资料,也是研究佛教在中国传播和发展的重要窗口。

在历史上,开封作为国际性的都市,吸引了来自世界各地的僧侣和学者。大相国寺作为当时的佛教中心,成为了不同文化交流的平台。天王殿的存在不仅见证了佛教文化的传播,也促进了中外文化的交流和融合。在古代,天王殿不仅是进行宗教仪式的场所,也是进行佛教教育和启蒙的地方。僧侣们在这里向信众讲解佛教教义,传播佛教文化。对于普通百姓来说,天王殿是了解佛教知识、接受佛教熏陶的重要场所。

通过对开封大相国寺天王殿的深入了解,我们可以看到它不仅仅是一座建筑,更是中原地区佛教文化、艺术、历史的缩影,是中华文明宝贵的精神财富。

大雄宝殿

大雄宝殿是大相国寺主殿,气势恢宏,重檐斗拱,雕梁画拣,金碧交辉,誉为“中原第一殿”。登上10来米高的殿堂,四周是汉白玉月台及石栏,栏杆镂刻着精巧的小石狮子。殿内供奉横三世佛。

左侧供奉“东方净琉璃世界的药师佛”,为佛教东方净琉璃世界之教主。根据《药师经》记载,药师佛通身透彻如琉璃,清净无染出柔光,故以“琉璃光”为功德名号。他在因地修行菩萨道时,曾发十二愿,每愿都为了满众生愿,拔众生苦,医众生病。

殿内居中供“中央娑婆世界的释迦牟尼佛祖”。释迦牟尼佛是佛教创始人。他所传授的教义包括“四谛”、“八正道”、“十善业”,旨在引导人们避免痛苦和迷惑,并通过正确的行为、修行和精神发展实现内心平静和解脱。

右侧供奉为“西方极乐世界的阿弥陀佛”,为西方极乐世界教主。他发四十八大愿,创立了极乐净土,发愿十方世界一切众生,至诚深心信愿喜乐。弥勒佛以布袋和尚的形象示现于世,布袋意为包容与慈悲。他倡导众生平等,以慈悲心和布施精神来感化众生,引导我们走向和谐共生的未来。

图 4大雄宝殿

三世佛的设立体现了佛教“一切众生皆有佛性,有佛性者,皆得成佛”的教义。这一教义强调了人人皆可成佛的可能性,为信徒提供了修行的动力和方向。三世佛也体现了佛教对时空的超越性理解,即时间和空间在佛教中并非绝对,而是可以相互转化和超越的。另外,三世佛还是信徒修行和信仰的重要寄托。信徒通过祈祷和礼拜三世佛,可以获得智慧和力量,同时,三世佛也象征着佛教的慈悲与智慧,信徒通过信仰和修行,可以逐渐接近这些品质,实现个人的精神提升和超越。

三世佛背后是南海观音,取材于《华严经》善财童子53参的故事,形象地表现出南海观音普渡众生的场面。她端庄立于鳌头之上,慈目低垂,微微颔首,手持净瓶,瓶口倾斜朝下,普施甘露,普救众生。

图 5南海观音

有一则关于善财童子53参的传说故事:善财童子因家庭不幸,以一个孩子的好奇出发,经文殊师利童子的指引,明白了人生的道路,要发菩提心,造福人间,利乐有情。便以此为宗旨,不辞千辛万苦,爬高山,飘大海,闯王宫,进民窟,上刀山,下火海,参拜了五十三位善知识者。这五十三位善知识者,有厨师、设计师、小学教师、航海家、商人、音乐家、医药家、比丘、居士、外道、老人、小孩、男子、女子等。各行各业,各传授一法门。因此善财童子,从思想、道德、技艺上舍己为人的坚定思想,随同观世音菩萨,做造福人间,利乐有情的事业。他是观世音的胁侍“闻声救苦”的助手,所以像塑在观世音菩萨像侧边。

善财童子因为他信心坚定,目标正确,为了学好本领,达到造福人间的目的。不怕担风险,克服困难,刀山敢上,火海敢闯。他既不为名利所动,也不为色情所诱,诚实,光明磊落,是一个堂堂正正的少年男子汉。

善财童子53参体现的精神内涵:

(1)虚心求教的精神:

善财童子的五十三参之旅,生动展现了谦卑求知和坚韧毅力的典范。他远行百城,逐一拜会五十三位德高望重的导师,以无尽的热忱探寻菩萨之径,这正是佛教‘精进’精神的鲜活例证。

(2)广学多闻的典范:

在参访过程中,善财童子不仅向菩萨、佛母等高级别的善知识学习,也向比丘、比丘尼、优婆塞、天神等不同身份的善知识请教,体现了广学多闻的态度。这种包容性和开放性,使得他能够汲取各种教义和法门,为日后的修行奠定了坚实的基础。

(3)菩萨道行的实践:

善财童子53参的过程中,他不仅仅是聆听教诲,更是依教奉行,将所学应用于实践中。这种理论与实践相结合的方法,是佛教修行中非常重要的一个环节。通过实践,善财童子逐渐深化了对佛法的理解,也提高了自己的修行水平。

(4)佛法广大的体现:

善财童子参访的五十三位善知识,代表了佛法的广大和深邃。这些善知识来自不同的领域和层次,他们的教义和法门也各不相同。善财童子通过参访这些善知识,得以领略佛法的多样性和丰富性,进一步认识到佛法的博大精深。

善财童子的参访事例,为后世佛教徒提供了一个学佛的最佳典范。它启示我们在学佛的历程里,要有吃苦耐劳的精神以及锲而不舍的毅力。虚心学习佛法,所学的对象不必固定为一师一处,甚至只要他有长处,即使是外道,也不妨虚心向他求教。这种心态,是一种开放、宽广的求学胸怀,值得后人效法。

八角琉璃殿

过大雄宝殿是五百罗汉堂,又叫八角琉璃殿,是大相国寺最引人注目的建筑之一。八角琉璃殿,位于青石台基上,台四面均有8级石蹬道通往地面。它的外观呈八角形,屋顶覆盖着色彩斑斓的琉璃瓦,阳光下熠熠生辉。其八角形的造型,象征着佛教的八正道,即正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。这种设计既体现了佛教的哲学思想,又展现了古代建筑师的卓越才华。

图 6八角琉璃殿

殿内的装饰更是富丽堂皇,金碧辉煌,每一寸墙壁、每一根柱子都雕刻着精美的图案,彰显着古代工匠们的精湛技艺。八角琉璃殿内的壁画也是一大亮点,壁画上的佛像、飞天、莲花等图案,线条流畅,色彩艳丽,充满了神秘而神圣的气息。这些壁画不仅美化了殿堂,更传递着佛教文化的深刻内涵,让人们在欣赏之余,也能感受到佛教文化的独特魅力。

此殿形制别致,亭中套亭,由内外两部分建筑构成。

外部为一密封的游廊,游廊外为一敞开的回廊。游廊内五百罗汉如数齐聚,世间也只有大相国寺一处。这些罗汉形态各异,栩栩如生,有的慈眉善目,有的怒目圆睁,有的闭目冥想,有的手持法器,每一尊都仿佛有着自己的故事和灵魂。他们静静地坐在那里,仿佛在诉说着千年的沧桑与传奇。

这些罗汉不仅是艺术品,更是佛教文化的生动体现。罗汉是佛教修行者的最高境界,代表着清净、解脱、智慧和慈悲等佛教核心价值。在佛教中,罗汉具有杀贼、无生、应供等多重意义,象征着对内在自我、无明与执着的克服,超越生死轮回,并应受供养与尊敬。

清净与解脱:罗汉的首要象征是内心的清净与解脱。他们已消除所有烦恼与执着,心灵达到纯净无瑕的状态,从而能够清晰地认识世界与自我。

智慧与觉悟:罗汉是智慧的象征。他们通过修行获得深邃的洞察力与觉悟,能够看透事物的本质,洞悉生死轮回的真相。

慈悲与度众:罗汉以慈悲心度化众生,他们的存在象征着对众生的关爱与救度。通过自身的修行成就和教化行为,罗汉帮助众生走向解脱之路。

理想与榜样:在佛教信仰中,罗汉被视为理想人格的象征和修行者的榜样。他们的境界与行为为信众树立了追求的目标和效仿的典范。

罗汉是理想人格和修行榜样的象征,激励着信众不断追求更高的精神境界和人生价值。

图 7五百罗汉局部图

内部为八角形天井院,院中心为八角形木结构高亭,立于0.8米的八角形台基上,亭为重檐八角攒尖顶,顶部为一藏式塔刹。八角亭内顶部为复盆藻井,藻井下为一个高0.85米的须弥座,座上莲花宝座中供奉一尊四面千手千眼观音菩萨像,像高5.25米,重约2000公斤,由一整棵银杏树雕刻而成,雕成于乾隆年间,为四面站立雕像,每面各有大手6只,最上两手高擎一化佛,佛像肋间成扇形伸出大大小小的胳膊和手掌,南北两面各伸出四层,东西两面伸出三层,每层为28或30只,手掌中均绘有一目,共计有1048只手和1048只眼,俗称之为"千手千眼佛",为观音菩萨三十二变相之一,“ 10”代表着,这尊观世音菩萨保佑众生十全十美。“4”代表着,这尊观世音菩萨同时能注意到四个方向的生灵——他要做到面面俱到。“8”代表着八方,也就是说他不会漏掉四面八方的一丝万物发展,做到八面玲珑。用千眼观察世界、用千手托福世间生灵。这种造型的佛像为密宗所崇奉,密宗称之为观音菩萨的化身,故又名"千手观音"。这尊雕像不仅采用了珍贵的材料,其雕刻工艺也极为精细,堪称鬼斧神工,令人赞叹不已,是大相国寺的镇寺之宝。

千手千眼观世音菩萨的千手,象征着她的无限能力和无所不能。在佛教教义中,手是行善积德的工具,而千手则意味着菩萨能够同时救助众多众生,满足他们不同的需求和愿望。这种能力不仅体现了菩萨的大能,更彰显了她对众生的深深关怀和无私奉献。

千眼则代表了菩萨的广大智慧和洞察力。在佛教中,眼睛是智慧的象征,而千眼则意味着菩萨能够洞察世间一切众生的苦难和需求,给予他们及时的救度和指引。这种智慧不仅超越了常人的认知范围,更体现了菩萨对众生的深刻理解和无尽怜悯。

千手千眼观世音菩萨的形象还体现了佛教文化的核心理念——慈悲与智慧。她以千手千眼的形象,向世人展示了如何运用慈悲和智慧来面对生活中的挑战和困境。

在佛教文化中,千手千眼观世音菩萨还被视为救苦救难的化身。她时刻关注着众生的疾苦,无论是身体上的病痛还是心灵上的困扰,她都会伸出援手,给予帮助和安慰。这种无私的奉献精神和救度众生的决心,正是佛教文化中最为崇高和珍贵的品质。

图10千手千眼观世音菩萨像

大相国寺八角琉璃殿是一座集建筑艺术、佛教文化于一体的宝库。它以其独特的魅力吸引着无数游客前来参观,让人们在这里感受到佛教文化的博大精深和无穷魅力。同时,它也是我们民族宝贵的文化遗产,值得我们去珍惜、去保护、去传承。

藏经楼

作为中国历史文化遗产的重要组成部分,大相国寺藏经楼坐落在开封市的标志性古迹——大相国寺内,其始建于北齐天保六年(公元555年),享有深远的历史声誉,是闻名遐迩的佛教圣殿。这座专门用于珍藏佛教典籍的建筑,承载着深厚的文化底蕴。

藏经楼的历史和建筑特点如下:

(1)历史背景:大相国寺在唐朝和北宋时期达到鼎盛,成为全国闻名的佛教圣地。藏经楼作为寺院的一部分,专门用来保存佛教经典和文献,是寺院的文化中心。

(2)建筑风格:藏经楼通常为木结构建筑,体现了中国古代建筑的风格和技艺。楼内设计有适合保存书籍的环境,保持适宜的温湿度,防止书籍受损。

(3)文化价值:藏经楼保存了大量珍贵的佛教经典,对研究中国佛教历史和文化具有重要意义。大相国寺的藏经楼曾经是僧侣们学习和研讨佛法的重要场所。

大相国寺藏经楼是中国古代佛教文化的重要载体之一,承载着深厚的文化内涵。其文化内涵主要体现在以下几个方面:

(1)佛教经籍的保存与传播

第一、珍贵经籍的保存:藏经楼是寺院专门用来保存佛教经典的建筑,收藏了大量的佛教经卷、注疏、论著等。这些经籍不仅包括中国本土的佛教文献,还有大量从印度传入的梵文经籍和其他国家的佛教经典。

第二、经籍分类与编纂:藏经楼内的经书按类别、卷数、译者等进行了系统分类和编目,形成了丰富的佛教文献体系。北宋时期,随着雕版印刷术的发展,大相国寺也参与了佛教经典的编纂和印刷,为佛教文献的普及和传播做出了贡献。

(2)文化交流与融合

第一、多元文化的融合:大相国寺藏经楼所藏的经籍不仅有中国本土的佛教经典,还有来自印度、中亚等地的佛教文献。这些多元文化在藏经楼内得到了汇聚和融合,促进了中国佛教与外来文化的交流。

第二、跨地域的影响:通过经籍的流通和传播,大相国寺的佛教文化影响到了周边的国家和地区,推动了东亚佛教文化圈的形成。

(3)艺术与建筑

第一、建筑艺术:藏经楼作为专门保存经籍的建筑,其设计和建造融合了中国古代建筑的精髓。楼内的书架、柜子等家具也都经过精心设计,以适应经籍的保存需求。

第二、 雕版印刷术:大相国寺在北宋时期参与了佛教经典的雕版印刷,推动了印刷术的发展和佛教经典的广泛传播。这一技术不仅有助于经籍的保存,也在文化史上具有重要意义。

(4)社会影响

第一、宗教中心:作为大相国寺的重要组成部分,藏经楼在历史上是佛教信仰的重要象征,吸引了大量信众和学者前来参拜和学习。

第二、文化遗产:藏经楼保存了大量珍贵的佛教文献和文物,这些文献和文物不仅是佛教文化的宝贵财富,也是中国古代文化遗产的重要组成部分。

(5)现代保护与传承

第一、文物保护:在现代,藏经楼作为文化遗产得到了政府和社会各界的重视和保护。通过修缮和保护工作,藏经楼得以保存其历史风貌和文化内涵。

第二、文化传承:大相国寺通过举办佛教文化活动、开设讲座、出版书籍等方式,继续传播和弘扬佛教文化,使藏经楼的文化内涵在现代社会中得到传承和发扬。

总之,大相国寺藏经楼不仅是佛教经典的保护所,也是佛教文化、学术研究、艺术创造和社会影响的重要体现。它蕴含着丰富的历史和文化内涵,见证了中国佛教的发展历程,并成为中国文化遗产中不可或缺的一部分。

清乾隆版《大藏经》是中国佛教历史上重要的佛教经典版本之一,也是大相国寺藏经楼的重要藏品之一。以下是关于清乾隆版《大藏经》的详细介绍:

(1)背景与编纂

第一、编纂背景:

清乾隆版《大藏经》编纂于清朝乾隆年间(1736-1795年),是清代皇帝乾隆的一项重要文化工程。乾隆帝笃信佛教,他希望通过编纂和印刷《大藏经》,弘扬佛法,促进佛教文化的传播。

第二、编纂过程:

乾隆版《大藏经》是在康熙版《大藏经》的基础上进行修订和扩充的。编纂工作由乾隆帝亲自督导,集合了众多佛教学者和高僧参与。经籍内容的选择和校勘十分严谨,经过了多次审定,以确保其准确性和权威性。

(2)特点与内容

第一、版本特点:

清乾隆版《大藏经》采用雕版印刷技术,印刷质量精美,字体清晰,版面整齐。经文用楷书书写,字体工整,具有很高的艺术价值。

第二、 内容结构:

清乾隆版《大藏经》内容庞大,涵盖了经、律、论三藏,分为多个部分,每部分包括不同的经典和注疏。该版本不仅收录了汉译的佛教经典,还包括一些藏文和梵文经典的汉译版本。

(3)文化价值

第一、佛教文化的传承:

清乾隆版《大藏经》在佛教经典的保存和传承方面具有重要意义。它汇集了大量佛教经典,为后世研究和学习佛法提供了丰富的资料。该版本的编纂和印刷,体现了清朝皇室对佛教的重视和支持,促进了佛教文化在中国的弘扬。

第二、文献价值:

清乾隆版《大藏经》作为一部大型佛教经典集,具有很高的文献价值。它记录了许多古代佛教经文的版本和注释,为佛教学术研究提供了重要依据。该版本的编纂过程严格,校勘详实,具有较高的学术参考价值。

第三、艺术价值:

清乾隆版《大藏经》印刷精美,书法艺术高超,是中国古代雕版印刷术的杰出代表。该版本的印刷和装帧工艺,反映了清代书籍制作的高超技艺和艺术水平。

(4)现代意义

第一、文物保护:

清乾隆版《大藏经》作为珍贵的文化遗产,得到了现代文物保护部门的重视。通过科学的保护措施,这些经典得以较好地保存。

现代技术的应用,如数字化扫描和电子书籍的制作,使得《大藏经》的内容得以更广泛地传播和利用。

第二、 学术研究:

清乾隆版《大藏经》为现代佛教学者提供了丰富的研究资料。通过对该版本的研究,可以深入了解清代佛教的发展和经典传承的情况。该版本的研究还可以为中国古代书籍制作工艺、书法艺术和雕版印刷技术的发展提供重要线索。

清乾隆版《大藏经》作为大相国寺藏经楼的重要藏品之一,不仅具有深厚的佛教文化内涵,也在中国古代书籍印刷和文献保护方面具有重要意义。作为中国文化遗产不可或缺的组成部分,它蕴含着深厚的历史与文化积淀。

大师堂

大师堂位于大相国寺藏经楼的西侧,是为纪念唐代日本高僧空海大师而设立的。现今的大师堂前有空海大师铜像落成纪念碑及一对罕见的石雕六牙像。堂内供奉有空海大师铜像及大师生平事迹图片展览。大师铜像高2.5米,重3000余斤,为日本友人赠送。

空海大师在大相国寺学习期间,不仅获得了密法的传承,还开创了日本东密一派,并成为日文字母平假名的创始人。大师堂的建立,不仅是对空海大师个人贡献的纪念,也象征着中日佛教文化交流史上的重要桥梁。

大师堂是前来大相国寺上香祭拜的善男信女纪念和缅怀空海大师的重要场所。

通过参观大师堂及其内部展出的图片和文物,游客可以深入了解空海大师的生平和他在中日佛教文化交流史上的重要地位。

梵乐

梵乐,又称佛乐或梵呗,是指在佛教仪式、法会、修行等活动中使用的音乐。它起源于印度,随着佛教的传播而传入中国,并在中国的佛教文化中扮演了重要角色。梵乐不仅是宗教仪式的一部分,也是佛教文化的重要组成部分,它通过旋律、节奏和歌词传达佛教教义,营造宁静和谐的氛围,帮助信徒集中精神,达到心灵的平静。

(1)梵乐与佛教:

梵乐与佛教之间的关系非常密切,它不仅是佛教文化的一个重要组成部分,而且在佛教的宗教实践中扮演着核心角色。以下是梵乐与佛教关系的几个方面:

在宗教仪式方面,梵乐最初是为了配合佛教的宗教仪式而产生的。在佛教的法会、诵经、礼拜等活动中,梵乐被用来营造庄严神圣的氛围,帮助信徒集中精神,进入宗教体验的状态。

在教义传播方面,梵乐通过音乐的形式传播佛教的教义和故事。许多梵乐作品包含了对佛、法、僧的赞颂,以及对佛教经典故事的演绎,如《金刚经》、《心经》等,这些都是佛教教义的重要载体。

在文化传承方面,梵乐是佛教文化传承的重要方式之一。随着佛教的传播,梵乐也传播到了亚洲各地,与当地文化相结合,形成了各具特色的地方佛教音乐。这些音乐不仅承载了佛教的历史和文化,也是地方文化的重要组成部分。

在修行辅助方面,梵乐被视为一种辅助工具,可以帮助修行者更好地进行冥想和禅修。梵乐的旋律和节奏往往简单重复,有助于修行者集中注意力,减少杂念。

综上所述,梵乐与佛教的关系体现在宗教仪式、教义传播、心灵净化、文化传承、修行辅助和社会功能等多个层面。梵乐不仅是佛教信仰和实践的一部分,也是佛教文化和艺术的展现。随着时间的推移,梵乐在不同的佛教文化圈中发展出了丰富多彩的形式,但其核心价值和作用始终与佛教紧密相连。

(2)梵乐的中国化

梵乐自引进中国后,与中国本土音乐及文化交融,逐渐孕育出独具中国特色的佛教音乐风格。这个过程涉及多个方面,包括音乐风格的转变、乐器的融合、歌词内容的汉化、演奏形式的调整等。

梵乐吸收了中国传统音乐的特点,如五声音阶的使用、旋律线条的流畅性、节奏的变化等。同时,中国的民间音乐元素也被融入到梵乐中,使其更符合中国人的审美习惯。中国传统的乐器,如古筝、琵琶、笛子、二胡等,被引入到梵乐的演奏中,取代了或补充了原有的印度乐器。这些乐器的独特音色为梵乐增添了中国特色。

梵乐在中国的演奏形式也发生了变化。例如,中国的梵乐表演常常结合了戏曲、舞蹈等形式,形成了更为丰富的表现手法。此外,梵乐的演奏也更多地采用了独奏、合奏等形式。

梵乐在中国不仅仅是宗教仪式的一部分,也逐渐成为民间文化的一部分。在一些传统节日和庆典中,梵乐被用来庆祝和祈福,成为连接宗教与世俗的桥梁。

梵乐的中国化是一个长期而复杂的过程,它体现了文化交流和融合的力量。今天,中国的梵乐已经成为中国传统文化和佛教文化的重要组成部分,不仅在国内受到尊重和传承,也在国际上展示了中国文化的独特魅力。

(3)大相国寺梵乐的成熟

大相国寺的梵乐在中国佛教音乐发展史上占有重要地位,它不仅继承了传统的梵乐艺术,还结合了中国传统音乐元素,形成了独特的风格。

在中国的发展过程中,大相国寺梵乐经历了几个阶段:

第一,传承与融合阶段:早期的梵乐主要是从印度传入的,后来与中国本土的音乐形式相结合,逐渐形成了具有中国特色的佛教音乐。大相国寺的僧侣们在这一过程中发挥了重要作用,他们不仅学习印度的梵乐,还将中国的古琴、笛子等乐器引入佛教音乐中。

第二,创新与发展阶段:随着时间的推移,大相国寺的梵乐艺术家们在保持传统的同时,也进行了一定的创新。他们创作了许多新的曲目,丰富了梵乐的内容,使其更加符合中国人的审美习惯。

第三,现代化转型阶段:近现代以来,大相国寺梵乐也开始尝试与现代音乐元素结合,以吸引更多的听众。例如,使用电子乐器伴奏,或者与其他类型的音乐(如民族音乐、流行音乐)进行跨界合作。

第四,保护与传播阶段:自非物质文化遗产理念被提出以来,大相国寺的梵乐因其在中国传统文化中的核心地位,得到了国家和社会前所未有的广泛关注和珍视。许多保护和传承的项目得以实施,使得这一古老的艺术形式得以保存并向更广泛的受众传播。

总之,梵乐与佛教之间存在着密切的关系,它是佛教文化传播的重要媒介。大相国寺梵乐在中国的发展历程体现了佛教音乐与中国传统文化的融合与创新,同时也反映了其在现代社会的适应与转型。

|

序号 |

文献名称 |

作者 |

研究主题 |

主要贡献 |

|

1 |

《大相国寺音乐及中州佛教音乐体系整理与研究》 |

尼树仁 |

宗教活动 |

尼树仁先生对大相国寺音乐进行了系统的整理和研究,包括其历史渊源、曲目分类、演奏形式、乐器使用等方面。他通过实地考察、文献考证和音乐分析等方法,全面揭示了大相国寺音乐的丰富内涵和独特价值。 |

|

2 |

《大相国寺梵乐团“非遗”保护情况调查研究》 |

杨梦娜 |

宗教活动 |

|

表3佐证性图表

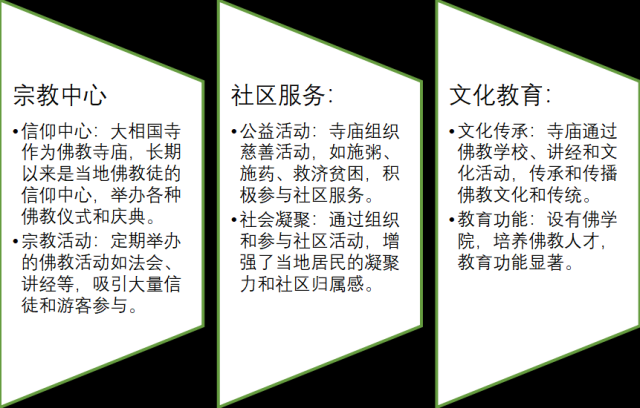

(三)

大相国寺在当地社区中的社会角色和影响

表4大相国寺社会角色及影响

(四)大相国寺在现代社会中的文化价值和旅游影响

(一)文化价值

大相国寺,作为中国历史长河中的一座古老佛教圣地,其在现代的文化价值是多维度的,不仅体现在历史传承与宗教意义上,更在于其作为文化遗产的社会教育和国际交流功能,以及在新时代背景下的创新转化潜力。

历史遗产:首先,大相国寺承载着厚重的历史文化记忆。大相国寺作为历史悠久的寺庙,自北齐天保年间肇建至今,历经千余载风雨洗礼,保存了大量珍贵的历史建筑和文物。它见证了中国佛教文化的兴衰变迁,是研究古代建筑艺术、佛教思想演变、乃至中原地区社会历史的重要实物依据,是研究中国佛教史和古建筑的重要资源。

艺术价值:其古朴庄重的建筑风格、精美绝伦的壁画雕塑、丰富多元的佛教文物,展示了古代艺术的高超水平,无不彰显出中华民族深厚的文化底蕴和精湛的艺术造诣,具有重要的艺术研究价值。

宗教文化:大相国寺继续作为佛教活动场所,在现代依然发挥着宗教信仰的功能。它保留和传承了丰富的宗教文化和仪式。每年举行的法会、诵经、禅修等活动,不仅满足了广大信众的精神需求,也成为连接传统与现代、东方与西方宗教文化交流的纽带,有助于促进宗教和谐与社会稳定。

教育角色:大相国寺以其独特的文化符号身份,在现代社会扮演着教育普及的角色。无论是对在校学生进行爱国主义教育,还是对外来游客展示中华文明的博大精深,大相国寺都如同一位智慧的老者,用无声的语言讲述着过去的故事,启迪着未来的思考。

在新时代背景下,大相国寺也在积极探索文化遗产的活态传承与创新发展之路。例如,结合数字化技术手段进行文物保护与展示,开展文化旅游项目,举办各类文化节庆活动等,使得古老的寺庙焕发出新的生机与活力,更好地融入现代生活,服务于人民群众的美好生活追求。

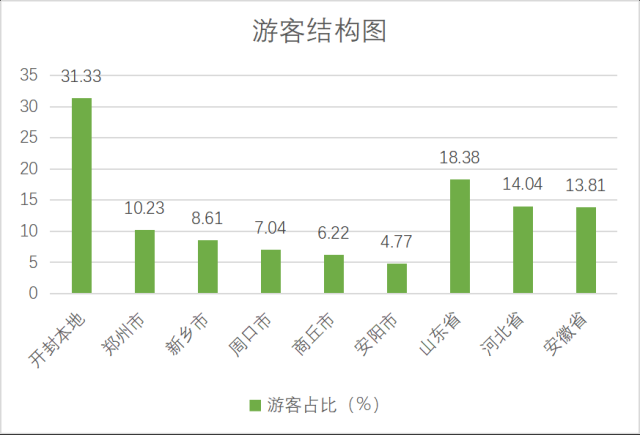

(二)旅游影响

大相国寺,这座历经岁月沉淀的千年古刹,不仅在历史文化的长河中熠熠生辉,更在现代旅游业的发展中展现出独特的旅游价值,宛如一颗镶嵌在古城开封的瑰丽明珠,吸引着全球游客的目光。

旅游吸引力:第一,大相国寺以其深厚的历史文化底蕴,成为了研学旅游的重要目的地。寺内古色古香的建筑群、栩栩如生的石刻艺术、珍藏丰富的佛教文物,以及流传千年的梵乐表演,无不向世人诉说着中华文明的辉煌历程,让游客在游览的过程中,既能领略到中国古代建筑的精妙绝伦,又能感受到佛教文化的深邃内涵。第二,大相国寺的地理位置优越,坐落在繁华的开封市区,与周边众多的历史遗迹和自然景观形成了互补的旅游资源网络。游客可以在此一站式品味宋都风情,探访包公祠、铁塔公园等著名景点,实现文化旅游与休闲度假的完美融合。第三,大相国寺在旅游服务设施上也不断完善升级,提供优质的导游讲解、便捷的交通接驳、舒适的休息环境以及特色的餐饮购物等服务,全方位满足游客的需求,提升整体旅游品质。因此,大相国寺可以大量游客,对当地旅游业的发展有重要推动作用。

经济贡献:旅游业带来的经济效益显著,寺庙周边的商业和服务业因游客增多而繁荣,促进了地方经济发展。每年数以百万计的海内外游客慕名而来,他们在参观古刹的同时,还会带动周边住宿、餐饮、交通、购物等相关服务业的需求增长,为当地创造了大量的就业机会和经济收入。寺内定期举办的法会、展览、讲座、演出等活动,吸引了各界人士参与,促进了文化创意产业的繁荣,进一步拓宽了当地的产业链条和市场空间。此外,大相国寺在保护和利用自身文化遗产资源的过程中,注重与现代科技相结合,如引入数字化展示、VR体验等新型旅游业态,提升了旅游产品的附加值,同时也引领了当地旅游业的转型升级,增强了区域经济的竞争力。

文化交流:随着全球化进程的加快,大相国寺吸引了国内外游客和学者,成为文化交流的平台,提升了开封市的国际知名度和文化软实力。大相国寺作为佛教传播与研究的重镇,吸引了众多国内外学者、僧侣和信众前来参访学习。寺内的佛教学术研讨会、禅修班、梵呗音乐会等活动,为不同国家和地区的人们提供了深入了解中国佛教文化、体验禅宗修行生活的平台,促进了佛教思想的交流与传播。越来越多的国际友人通过访问大相国寺,得以近距离感受中国传统文化的魅力,增进对中国文化的理解和尊重,从而推动了跨文化的沟通与对话。

表5大相国寺游客结构图

七、结论

大相国寺作为一座历史悠久的佛教寺庙,在不同历史时期经历了兴盛与衰落,但始终在宗教、文化和社会层面上扮演着重要角色。在现代社会中,大相国寺不仅是重要的宗教活动场所,还在文化传承、旅游发展等方面具有重要意义。

本文从大相国寺的建筑为切入口,主要研究了山门、钟鼓楼、大雄宝殿、藏经楼、梵乐等的文化内涵。山门作为寺院的入口,象征着通往佛法世界的门户;钟鼓楼不仅是报时和召集僧侣的工具,更具有宗教仪式的重要作用;大雄宝殿作为寺院的主殿,供奉着释迦牟尼佛像,是僧侣和信众进行宗教活动的核心场所;藏经楼保存了大量珍贵的佛教经典,展示了中国古代书籍保存与佛教教育的深厚传统。梵乐作为佛教仪式的重要组成部分,以其独特的音乐形式传达佛法教义,营造出庄严肃穆的宗教氛围。通过深入的田野调查,可以全面了解大相国寺的历史背景、社会影响及其在现代社会中的多重价值,从而为其保护和发展提供有力支持。

参考文献:

[1]李建新.大相国寺天下雄 记河南省开封市相国寺[J].中国宗教,2024(02):90-91.

[2]王宗葵,谈龙建.大相国寺音乐师传乐谱孤本的传承始末[J].天津音乐学院学报,2015(2):10-13.

[3]尼树仁.大相国寺音乐及中州佛教音乐体系整理与研究[M]河南文艺出版社,2014:89.

[4]杨梦娜.大相国寺梵乐团“非遗”保护情况调查研究[J].大观,2020(3):100-102.

[5]栗筱涵.大相国寺音乐传承现状初探[J].戏剧之家,2020(22):99-101.

[6]段玉明.相国寺——在唐宋帝国的神圣与凡俗之间[M].成都:巴蜀书社,2004:223-224.

[7]熊伯履.五代相国寺的境况【M】.相国寺考:第四章.郑州:中州古籍出版社,1953:30-31

附件:

关于开封市大相国寺现状调查的访谈提纲

访谈目的

通过本次访谈,了解大相国寺的相关建筑及其历史背景,以便更好地理解大相国寺在中华文明中的重要地位及其文化意义。

二、访谈时间:2024年3月23日

三、访谈地点:河南省开封市大相国寺

四、访谈对象:大相国寺内的讲解员

五、访谈问题

1、请问,大相国寺的名字由来及发展历史。

2、大雄宝殿之前的这座造型类似香炉的建筑是什么呢?

3、善财童子五十三参和海岛观音的传说故事我们很感兴趣,能简单介绍一下吗?

4、作为大相国寺镇殿之宝的千手千眼世观音菩萨,我们很想了解一下她的历史渊源及价值。

5、要说大相国寺最为出名的,应该当属非物质文化遗产——梵乐了,您能给我们简单的介绍一下吗?

六、访谈注意事项

1、访谈前做好准备工作,熟悉访谈内容、确定并了解访谈对像、确定时间地点、准备好需要的资料和工具、注意自己的着装和言行举止。

2、访谈时,把握好进度、礼貌尊重不可以少、注意倾听被访者。

3、访谈之后,感谢访谈对象的配合、及时复盘整理记录。